- 9 -

Алексей Варламов.

"Красный шут. Биографическое повествование об Алексее Толстом".

Глава девятая.

Париж — Берлин.

«В эпоху великой борьбы белых и красных я был на стороне белых. Я ненавидел большевиков физически. Я считал их разорителями русского государства, причиной всех бед. В эти годы погибли два моих родных брата, — один зарублен, другой умер от ран, расстреляны двое моих дядей, восемь человек моих родных умерло от голода и болезней. Я сам с семьей страдал ужасно. Мне было за что ненавидеть».

Это строки из открытого письма Толстого Чайковскому, одному из соредакторов «Грядущей России», премьер-министру архангельского правительства, убежденному врагу Советской власти и в какой-то момент единомышленнику нашего героя. К этому сюжету мы еще вернемся, а пока заметим, что ни один из родных братьев Алексея Николаевича (к которым он в общем-то был совершенно равнодушен и приплел их ради красного словца) во время гражданской войны не был ни зарублен, ни умер от ран. Эмигрировавший во Францию Мстислав Николаевич пережил самого Алексея Николаевича на четыре года и скончался в 1949 году, а Александр Николаевич действительно умер в 1918 году, но не от ран, а от тифа. Впрочем, Толстой мог питаться в 1922 году лишь слухами, а обид на большевиков и без этих смертей у него было предостаточно.

Осенью 1919 года, хлебнув лиха во время перехода через Черное и Средиземное моря, отсидев два месяца на острове Халки, сочувствуя Белой армии, ожидая ее скорой победы, Толстой новых хозяев русской земли возненавидел куда сильнее, чем в 1917–1918. Это подтверждают не только процитированные выше строки, но и публицистика 1919 года:

«Большевики не пытаются создавать новое, сотворить идею жизни. Они поступают проще (и их поклонникам это кажется откровением) — они берут готовую идею и прибавляют к ней свое “но”. Получается грандиозно, оригинально и, главное, кроваво.

Да здравствует всеобщая справедливость! Но семьи тех, кто сражается против большевиков, — старики, жены, дети, должны быть казнены, а те, кто не желает работать с советским правительством, — уничтожены голодом.

Да здравствует самоопределение народов! Но донских казаков мы вырежем, малороссов, Литву, финнов, эстов, поляков, всю Сибирь, армян, грузин и пр. и пр., вырезать потому, что они самоопределяются, не признавая власти Советов.

Это “но” — роковое и необычайно характерное. Большевики не знают содержательного “да” или сокрушающего и в своем сокрушении творческого “нет” первой французской революции. У них — чисто иезуитское, инквизиторское уклонение — “но”, сумасшедшая поправка.

Словно — один глаз открыт, другой закрыт, смотришь на лицо — оно повертывается затылком, видишь — человеческая фигура, а на самом деле кровавый призрак, весь дрожащий от мерзости и вожделения».

Эта статья вполне укладывалась в идеологию и риторику русской эмиграции, ее автор находил в этой среде понимание и сочувствие.

«— Будучи в Париже, — рассказывал Бунин Бахраху, — он не раз мне с надрывом говорил: “Вот будет царь, я приду к нему, упаду на колени и скажу: «Царь-батюшка, я раб твой, делай со мной, что хочешь». А ведь “царя” он как будто себе нашел! Но это не мешало ему тогда подолгу сидеть, попивать винцо и все изобретать какие-то китайские пытки для большевиков — ведь он их тогда ненавидел».

Ненавидел и ждал, что Деникин дойдет до Москвы. Не удалось. История России пошла иным путем, и рискну предположить, хотя Толстой нигде этого прямо не пишет, что именно зимой 1919–1920 года, когда была разбита Белая армия и рухнула последняя надежда на разгром большевиков, в душе Толстого произошел надрыв.

Косвенно об этом свидетельствуют строки из письма Н. В. Крандиевской профессору Ященко от 27 декабря 1919 года: «Последние дни на него напала тоска — уж очень плохие вести из России!»

Это как раз и были вести о разгроме белых войск. Этого поражения Толстой Белой армии не простил, он разочаровался и в ней, и в ее вождях. Он не увидел за ними исторического будущего и — что особенно важно — государственности, поэтому и вдарил так по Белому движению и в «Хождении по мукам», и в «Эмигрантах», и в «Хлебе». Там ведь была не только конъюнктура, но и личная обида на тех, кому он слишком доверял и вместе с ними, на их штыках мечтал вернуться в Москву. Не он один горечь обмана и разочарования изведал. Многие русские люди пришли тогда к тяжкому, но неизбежному заключению, что путь прямой конфронтации с большевиками ведет в тупик. Знаменитое «турбинское» «Народ не с нами — народ против нас» не было булгаковской выдумкой, но горьким прозрением тех, кто революции никогда не сочувствовал, однако и в ее врагах разочаровался.

Пафос булгаковских офицеров из «Белой гвардии» («Кого желаете защищать, я спрашиваю? — грозно повторил полковник») был Толстому более чем понятен, и у него от бессилия и стыда за Белую армию все дрожало внутри, но не таков он был, чтоб одним разочарованием питаться.

Он искал выхода. Этого выхода искали и в России, и за ее пределами. В России переходили на службу к большевикам, в эмиграции пытались понять их правду и найти ответ на вопрос: как могло получиться так, что авантюристы, бандиты, немецкие шпионы, захватившие власть в октябре 1917 года, которым все прочили скорое поражение и не воспринимали их всерьез, как они победили? Почему народ оказался с ними?

«Либо Советская Россия есть какой-то выродок, и тогда вина за это падает на русский народ, и нет ему в этом оправдания, ибо целый народ не должен добровольно отдаваться шайке разбойников, — писал в это же самое время один из основателей партии кадетов Н. Гредескул, — либо Советская Россия есть зародыш, зародыш нового человечества, попытка трудящихся осуществить свои вековечные чаяния».

По этому вопросу и прошла трещина среди русских людей. Для Бунина победа большевиков была именно победой вырождения, победой окаянства и мирового зла, в которой виноват русский народ, он все чаще и чаще вспоминал свою «Деревню», где все было предсказано — народ оскотинел и потерял образ Бога; Пришвин считал революцию высшим проявлением хлыстовства; Булгаков вложил в уста Мышлаевского знаменитую фразу «про мужичков-богоносцев Достоевских, святых землепашцев, сеятелей и хранителей», но для Толстого происходящее было шоком.

Революция шла совсем не в том направлении, в каком ему представлялось и желалось. Пожалуй, теперь-то и началась его растерянность. В отличие от Бунина, который знал и был готов к тому, что уехал из России навсегда и вернется в лучшем случае своими книгами, Толстой с потерей Родины и эмиграцией был не в состоянии примириться психологически, лучше даже сказать физически, биологически. Ему Россия, красная ли, белая, зеленая, любая была дороже всего опять же на уровне инстинкта, она ему как мамка была нужна, и он с ужасом думал о том, что ее может не быть. Уезжая, он знал, что вернется.

«Господь Бог сохранил меня от того, чтобы не кончить роман в октябре, ноябре. С тех пор я очень, очень многое понял и переоценил, — писал Толстой в одном из писем. — Я во всем согласен с тобой в твоем взгляде на Россию. Знаешь, к этому подходят теперь почти все. За один год совершилась огромная эволюция; в особенности в сознании тех, кто стоит, более или менее, в стороне. Те, кто приезжает из России, — понимают меньше и видят близоруко, так же неверно, как человек, только что выскочивший из драки: морда еще в крови, и кажется, что разбитый нос и есть самая суть вещей.

Когда началась катастрофа на юге, я приготовился к тому, чтобы самому себя утешать, найти в совершающемся хоть каплю хорошего. Но оказалось, и это было для самого себя удивительно, что утешать не только не пришлось, а точно помимо сознания я понял, что совершается грандиозное — Россия снова становится грозной и сильной. Я сравниваю 1917 год и 1920, и кривая государственной мощи от нуля идет сильно вверх. Конечно, в России сейчас очень не сладко и даже гнусно, но думаю, мы достаточно вкусно поели, крепко поспали, славно побздели и увидели, к чему это привело. Приходится жить, применяясь к очень непривычной и неудобной обстановке, когда создаются государства, вырастают и формируются народы, когда дремлющая колесница истории вдруг начинает настегивать лошадей, и поди поспевай за ней малой рысью. Но хорошо только одно, что сейчас мы все уже миновали время чистого разрушения (не бессмысленного только в очень высоком плане) и входим в разрушительно созидательный период истории. Доживем и до созидательного».

Это письмо было написано 16 февраля 1920 года. Оно не означало полного разрыва с эмиграцией и уж тем более сочувствия левым идеям (левым Толстой не был и не будет никогда), так что едва ли Бунин, который только в это время появился в Париже и был тем самым выскочившим из драки человеком, кому разбитый нос — суть вещей — едва ли Бунин сочинял, приписывая Толстому резкие высказывания в адрес большевиков, но поразительна эволюция, которую проделал за полгода с осени 1919-го по конец зимы 1920-го Толстой. И фраза про роман, то есть «Хождение по мукам», здесь очень важна. Существует устойчивая легенда, что эмигрантский, первый вариант романа сильно отличается от советского, и к этой легенде опять-таки приложил руку Бунин:

В. Лямин.

Иллюстрация к трилогии А. Н. Толстого «Хождение по мукам».

«Он даже свой роман “Хождение по мукам”, начатый печатанием в Париже, в эмиграции, в эмигрантском журнале, так основательно приспособил впоследствии, то есть возвратясь в Россию, к большевистским требованиям, что все “белые” герои и героини романа вполне разочаровались в своих прежних чувствах и поступках и стали заядлыми “красными”».

На самом деле это не совсем так. «Хождение по мукам» даже в первом его варианте писалось человеком, уже не настроенным однозначно враждебно по отношению к большевизму и революции. И никаких «белых» героев и героинь, за исключением одного — там нет. Да, Толстой вложил ненависть к большевикам в образ одного из ключевых персонажей — Вадима Рощина, но это взгляд героя — не автора.

В берлинском издании эта ненависть обозначена резче:

«— Вот змеиное-то гнездо где, — сказал Рощин, — ну, ну…

Это был особняк знаменитой балерины, где сейчас, выгнав хозяйку, засели большевики. Всю ночь здесь сыпали горохом пишущие машинки, а поутру, когда перед особняком собирались какие-то бойкие, оборванные личности и просто ротозеи-прохожие, — на балкон выходил глава партии и говорил толпе о великом пожаре, которым уже охвачен весь мир, доживающий последние дни. Он призывал к свержению, разрушению и равенству… У оборванных личностей загорались глаза, чесались руки…

— На будущей неделе мы это гнездо ликвидируем, — сказал Рощин».

В советском варианте делается акцент не на решительности, а на растерянности главного героя:

«— Давеча я был здесь в толпе, я слушал, — проговорил Рощин сквозь зубы. — С этого балкона хлещут огненными бичами, и толпа слушает… О, как слушает!.. Я не понимаю теперь: кто чужой в этом городе, — мы или они? — (Он кивнул на балкон особняка.) — Нас не хотят больше слушать… Мы бормочем слова, лишенные смысла… Когда я ехал сюда — я знал, что я — русский… Здесь я — чужой… Не понимаю, не понимаю…»

П. Пинкисевич.

Иллюстрация к роману А. Н. Толстого «Хождение по мукам».

В советском варианте «Сестер» иначе изображены большевик Акундин и идейный бандит Жадов, но это не меняет кардинально всей конструкции романа. Если бы Толстой захотел пройтись в романе по большевикам, он влил бы в него куда больше яду. Но он этого не сделал. Интуитивно почувствовал, что не надо.

Перефразируя Эренбурга, можно так сказать: Толстой-художник сильно опережал Толстого-мыслителя. Художник «переметнулся» на сторону красных раньше гражданина и, как библейский Давид, выбрал того господина, который сильнее. А блага, которые он за это получил, вторичны. Толстой был не из тех, кто продается за чечевичную похлебку, его подкупала растущая мощь Советской страны, мощь нового русского государства, империи, которую интуицией художника он издалека узрел и к которой по контрасту со слабостью эмиграции потянулся и слушал всем телом, всем сердцем, всем сознанием. Точнее даже не ими, а силой более могучей — инстинктом, брюхом, чем и был славен наш герой. И отсюда — высказанная в «Хождении по мукам» вера в воскресение России: «Уезд от нас останется, — и оттуда пойдет русская земля…»

«Хождение по мукам» вообще в этом смысле роман очень конструктивный. Он построен не на отрицании, не на насмешке над своим, как ранние вещи Толстого, а на утверждении. А точнее, утверждение противостоит отрицанию, человек побеждает обезьяну, нравственность одолевает разврат.

«То было время, когда любовь, чувства добрые и здоровые считались пошлостью и пережитком; никто не любил, но все жаждали и, как отравленные, припадали ко всему острому, раздирающему внутренности.

Девушки скрывали свою невинность, супруги — верность. Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастения — признаком утонченности. Этому учили модные писатели, возникавшие в один сезон из небытия. Люди выдумывали себе пороки и извращения, лишь бы не прослыть пресными.

Таков был Петербург в 1914 году. Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску свою вином, золотом, безлюбой любовью, надрывающими и бессильно-чувственными звуками танго — предсмертного гимна, — он жил словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвозвестники — новое и непонятное лезло изо всех щелей».

А всему этому противостоят здоровые русские люди — сестры Катя и Даша, инженер Телегин и офицер Рощин. Петербург — это болезнь, которой так или иначе, легче или тяжелее больны толстовские герои. Это то, что должна исторгнуть из себя Россия. «Хождение по мукам» в этом смысле — гимн устойчивой, традиционной национальной жизни, какой Толстой не видел в молодости и какую увидел теперь.

С. Соколов.

Иллюстрация к трилогии А. Толстого «Хождение по мукам».

Похоти заволжских помещиков он противопоставил «здоровую девственность» Даши, которую она сберегает для Телегина; петербургскому безлюбью — любовь Кати; упадку, отчаянию и разрушению — нравственную силу и доброту Ивана Ильича Телегина; пошлости и трусости— мужество Рощина. Вероятно, ни в одном из русских романов начала века не было такого количества положительных героев. Причем как в берлинском издании, так и в советском. Этого — самого главного, своего рода духа добротолюбия («Иван Ильич был уверен в одном: любовь его к Даше, Дашина прелесть и радостное ощущение самого себя, стоявшего тогда у вагонного окна и любимого Дашей, — в этом было добро») и противостояния упадку — Толстой в своем романе не изменил и даже оставил фразу об «уютном, старом, может быть, слишком тесном, но дивном храме жизни» — жизни дореволюционной.

Герои Толстого — Даша, Катя и Телегин — любят Россию, их сердцу не тяжело, не темно, но легко, светло от любви. Они предназначены для жизни, не смерти. Для них Россия не кончена, но подлежит воскресению. Последнее для нашего героя абсолютный постулат. Не так важно, кто Россию воскресит, важно — что она воскреснет. Это могли бы сделать белые, но не сделали, и тогда Толстой и его персонажи неизбежно повернулись в сторону красных. Спасение России придет не из эмиграции, пусть даже она и чище и благороднее. Оно придет из России. Из глубины. А то, что народ, по Бунину, оскотинел? В конце концов, и те, кто преодолевал в семнадцатом веке смуту, отнюдь не были героями с убеленными ризами и в смутное время вели себя по-разному. Толстой точно знал, что история чистыми руками не делается, и белые Россию не спасли и не воскресили точно. А вот сделали ли это красные — вопрос, на который писатель пытался ответить всю свою жизнь.

Впрочем, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. От частного письма Ященке до открытого письма Чайковскому, где Толстой прямо заявил о своем разрыве с эмиграцией, прошло больше двух лет.

За это время Толстой не только очень много писал, но изо всех сил старался наладить издательскую деятельность в Париже. В развеселых воспоминаниях Бунина все выглядит отлично. Они с Толстым ездят по богатым буржуям, без особого труда выколачивают из них деньги на издательства, печатаются, получают гонорары, вечерами ходят друг к другу в гости, пьют хорошее вино, любуются Парижем и дружат, как Чичиков с Маниловым, о которых теперь-то уж точно узнает Государь.

Иван Алексеевич Бунин.

«Жили мы с Толстыми в Париже особенно дружно, встречались с ними часто, то бывали они в гостях у наших общих друзей и знакомых, то Толстой приходил к нам с Наташей, то присылал нам записочки в таком, например, роде:

“У нас нынче буйабез от Прьюнье и такое Пуи (древнее), какого никто и никогда не пивал, четыре сорта сыру, котлеты от Потэн, и мы с Наташей боимся, что никто не придет. Умоляю — быть в семь с половиной!”

“Может быть, вы и Цетлины зайдете к нам вечерком — выпить стакан добраго вина и полюбоваться огнями этого чуднаго города, который так далеко виден с нашего шестого этажа. Мы с Наташей к вашему приходу оклеим прихожую новыми обоями…”»

Дневниковые записи Бунина говорят, впрочем, о несколько раздражительном отношении автора «Третьего Толстого» к его герою:

«16 февраля/1 марта 1921 года. Репетиция “Любовь — книга золотая” Алеши Толстого в театре “Vieux Colombier”. Пошлая вещичка, да и стыдно показывать французам нашу страну в таком (главное неправильном) виде».

«12/25 августа 1921 г. Получил Жар-птицу. Пошлейшая статья Алешки Толстого о Судейкине».

Наконец и сам Толстой, судя по дневниковым записям К. Чуковского, имел на Бунина зуб:

«А Бунин, — вы подумайте, — когда узнал, что в “Figaro” хотят печатать мое “Хождение по мукам”, явился в редакцию “Figaro” и на скверном французском языке стал доказывать, что я не родственник Льва Толстого и что вообще я плохой писатель, на которого в России никто не обращает внимания».

Но в конце концов это все дело вкуса и человеческих пристрастий, существеннее иная вещь.

«Толстой однажды явился ко мне утром и сказал: “Едем по буржуям собирать деньги; нам, писакам, надо затеять свое собственное книгоиздательство, русских журналов и газет в Париже достаточно, печататься нам есть где, но этого мало, мы должны еще и издаваться!” И мы взяли такси, навестили нескольких “буржуев”, каждому из них излагая цель нашего визита в нескольких словах, каждым были приняты с отменным радушием, и в три-четыре часа собрали 160 тысяч франков, а что это было тридцать лет тому назад! И книгоиздательство мы вскоре основали, и оно было тоже немалым материальным подспорьем не только нам с Толстыми».

Возможно, это и имело место, и был такой раз, когда буржуи легко оторвали деньги от сердца, но факты говорят о том, что другие и очень многие из толстовских литературных начинаний оканчивались крахом, и он тяжело эти неудачи переживал.

«Здесь создается крупное издание: 6 томов по русской истории и искусству. Капитал 720 тысяч. Я приглашен главным редактором. В течение двух недель — дело должно оформиться, т. е. нам выдадут двухсоттысячный аванс и тогда мы приступим к первому тому», — писал Толстой Ященке в том же самом письме, где говорил о переоценке происходящего в России. Но полтора месяца спустя:

«С большим историческим изданием пока заминка из-за общеполитических дел, — люди, обещавшие деньги, сами сейчас пока без денег».

И характерный вывод:

«Господи Боже, до чего в современных условиях трудно работать! Революции, забастовки и, главное, нет энергичных людей, — все сопли, сплошные сопли».

Последнее прямо предвосхищает сетования Петра I на его окружение из одноименного романа.

Большинство затей Толстого терпело крах. Журнал с мессианским названием «Грядущая Россия» вышел только двумя номерами — на остальные не хватило денег. Это не только горькая ирония, но и возвращение к тем далеким временам, когда молодые Гумилев с Толстым искали деньги на «Остров», а царскосельское окружение скалило зубы. Таких ли параллелей хотел Толстой в свои без малого сорок лет и к такому ли прошлому был готов вернуться?

«Милый Сандро, спасибо за присылку книги, я осенью продам ее какому-нибудь идиоту и пришлю тебе в благодарность трубку “Донхилла”.

Я бесконечно был счастлив узнать про твой “сухостой”. Люди — говно, Сандро, — лишь немногие должны будут пережить наше время, и это именно те, у кого в голове, в душе и ниже живота — сухостой. Вообще — ты страшный молодчина.

У нас в Париже такая гниль в русской колонии, что даже я становлюсь мизантропом. В общем, все — бездельники, болтуны, онанисты, говно собачье.

Я стараюсь им не подражать. На днях начинаю новый роман, обдумываю пьесу. “Хождение по мукам” выйдет в начале августа (шестая книга Современных записок, где конец романа).

Живем в удивительной местности, в гуще бордосских виноградников. Господи Боже, как я завидую крестьянам, возвращающимся усталыми с работ, ужин на закате солнца, мирная беседа. — Господь благословил труд и плоды его, бездельников же поразил страшными бедствиями — войной, большевиками, холерой, тифами, голодом».

Бунин пишет о том, что летом 1921 года Толстой «еще не думал, кажется, не только о России, но и о Берлине», но скорее всего Толстой думал и думал давно. Франция, та самая Франция, которая когда-то его покорила, которая принесла ему первую литературную известность и подарила первые писательские дружбы, Франция, куда он приезжал с невенчанной женой Софьей Дымшиц и ходил по улицам ее столицы богатым русским барином, — эта belle France вызывала у него теперь раздражение.

М. Горький, К. Родэ, А. Н. Толстой, А. М. Ремизов, А. П. Пинкевич.

Берлин. 1922.

Бунина очень возмущали те абзацы из советской официальной биографии Толстого, где описывается эмигрантский период жизни его приятеля:

«О жизни в эмиграции он сам написал в своей автобиографии так: “Это был самый тяжелый период в моей жизни…” В 1921 году он уехал из Парижа в Берлин и вошел в группу сменовеховцев. Вернувшись на родину, написал ряд произведений о белых эмигрантах, о совершенном одичании белогвардейцев, о своей эмигрантской тоске в Париже… Его разочаровало предсмертное веселье парижских кабаков, кошмары белогвардейских расстрелов и расправ… Он писал на родине еще и сатирические картины нравов капиталистической Америки, о которых гениально писал и великий советский поэт Маяковский…

Где все это напечатано? И на потеху кому?

Напечатано в Москве, в одном из главнейших советских ежемесячных журналов, в журнале “Новый мир”, где сотрудничают знатнейшие советские писатели. И вот сидишь в Париже и читаешь: “Совершенное одичание белогвардейцев… Кошмары белогвардейских расправ и расстрелов…” Но отчего же это так страшно одичали белогвардейцы больше всего в Париже? И с кем именно они расправлялись и кого расстреливали? И почему французское правительство смотрело сквозь пальцы на эти парижские кошмары? Довольно странно и “предсмертное” веселье парижских кабаков, разочаровавшее Толстого, который, очевидно, был все-таки очарован им некоторое время: странно потому, что ведь вот уж сколько лет прошло с тех пор, как он разочаровался и от белогвардейских кошмаров решил бежать в Россию, где теперь никакие сатрапы не превращают ее в тюремный лагерь, где никто ни с кем не расправляется, никого не расстреливают, а Париж все еще существует, не вымер, несмотря на свое “предсмертное” веселье во времена пребывания в нем Толстого, и дошел в наши дни даже до гомерического разврата в веселье и роскоши».

И чуть дальше:

«Сам Толстой, конечно, помирал со смеху, пиша свою автобиографию, говоря о своей эмигрантской тоске, о тех кошмарах, которые он будто бы переживал в Париже, а во время “первой русской революции” и первой мировой войны “массу” всяческих душевных и умственных терзаний, и о том, как он “растерялся” и бежал из Москвы в Одессу, потом в Париж…»

Иван Алексеевич Бунин.

Не все так просто. И вряд ли помирал только со смеху. Были и терзания, была и тоска. Просто Бунин, человек душевно очень дисциплинированный, понять этого в Толстом не мог. Ему достаточно было вспомнить лица мужиков в деревне Васильевское в семнадцатом году («В апреле прошлого года я был в имении моей двоюродной сестры в Орловской губернии, и там мужики, запаливши однажды утром соседнюю усадьбу, хотели меня, прибежавшего на пожар, бросить в огонь, в горевший вместе с живой скотиной скотный двор: огромный пьяный солдат дезертир, бывший в толпе мужиков и баб возле этого пожара, стал орать, что это я зажег скотный двор, чтобы сгорела вся деревня, прилегавшая к усадьбе, и меня спасло только то, что я стал еще бешеней орать на этого мерзавца матерщиной, и он растерялся, а за ним растерялась и вся толпа, уже наседавшая на меня, и я, собрав все силы, чтобы не обернуться, вышел из толпы и ушел от нее»), чтобы всякие мысли про тоску и ностальгию исчезли сами собой.

Толстой же… Алексей Николаевич Толстой, если уж совсем начистоту, что бы он там про большевиков и про китайские пытки, и про иголки под ногти и про свою ненависть ни говорил и ни писал, большевиков по большому счету лично не знал и нигде всерьез с ними до возвращения из эмиграции не сталкивался. Не сталкивался он ни с «окаянными» мужиками летом семнадцатого года в деревне, ни с властью Григорьева в Одессе (и поэтому — опять же по большому счету — все, что касается изображения народа в «Хождении по мукам», не стоит одной бунинской строки); единственным пережитым им ужасом были октябрьские бои в Москве, но все же они довольно скоро кончились, а остального он избежал.

В его эмигрантском восприятии Советской России было меньше личного ужаса, и он легче верил в то, что большевизм пройдет или, скажем так, с большевиками можно договориться и под большевиками быть. Речь не идет о том, что эти мысли совершенно четко оформились в его голове в 1920 или 1921 году.

Тот же Бунин писал в дневнике весной 1921 года, во время Кронштадтского мятежа, последней реальной возможности смести власть большевиков:

«Вечером Толстой. “Псков взят!”. То же сказал и Брешко-Брешковский. Слава Богу, не волнуюсь. Но все-таки — вдруг все это и правда “начало конца”»!

Или несколько дней спустя:

«Толстой, прибежавший от кн. Г.Е. Львова, закричал, что, по сведениям князя, у большев. не осталось ни одного города, кроме Москвы и Петерб. В общем, все уже совсем уверены: “Начало конца”».

Очевидно, что этого конца хотел и, быть может, даже уверен в нем был легковоспламеняющийся Толстой, «мыслитель» в который раз отставал от художника, а ум от инстинкта, но именно инстинктом, интуицией, нутром своим, брюхом он знал, что никакой Псков никто и никогда (пока коммунизм в России сам себя не съест) не возьмет, и останутся у большевиков все их города, и был готов новую Россию принять. Но то, что Кронштадтское восстание, за которым с надеждой следила вся эмиграция, и его провал (а вместе с ним первые шаги по фактическому дипломатическому признанию Советской России: так именно с этого времени советское торговое представительство в Германии рассматривается немцами как единственное официальное представительство России) стал для Толстого еще одним и, быть может, последним аргументом в пользу новой российской государственности и его личного выбора этой государственности, несомненно, как несомненно и то, что именно Кронштадт заставил большевиков пойти по крайней мере на два серьезных шага — ввести нэп и пересмотреть свое отношение к национально мыслящему, патриотически настроенному крылу эмиграции. Последнее прямо скажется на судьбе Алексея Толстого.

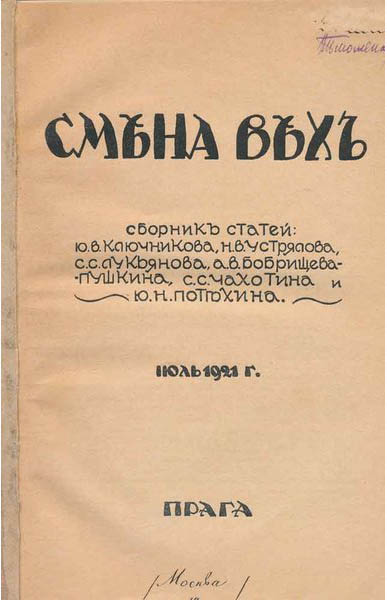

Сборник «Смена вех».

1921.

Лето 1921 года ознаменовалось тем, что в Праге вышел знаменитый сборник «Смена вех», расколовший русскую эмиграцию, но еще раньше, весной, в Париже произошло событие, когда Толстой уже не одному Ященке в частном письме, но всей эмиграции ясно дал понять, каковы его цели и намерения.

Бунин при этом присутствовал и в этом участвовал, но забыл или сделал вид, что забыл.

Дон-Аминадо.

Вот что вспоминал другой очевидец — Аминад Петрович Шполянский, более известный как Дон-Аминадо:

«Через год с лишним, в тех же русских Пассях, — так называли первые пионеры парижский квартал Passy, — молодой, но уже издерганный Ю.В. Ключников, петербургский доцент и нетерпеливый политик, читал свою пьесу “Единый куст”. Среди приглашенных были Бунин, Куприн, Толстой, Алданов, Илья Эренбург, недавно бежавший из Крыма, Ветлугин и автор настоящей хроники. Пьеса, по выражению Куприна, была скучна, как солдатское сукно.

А неглубокая мысль ее заключалась в том, что Родина есть Единый куст, и все ветви его, даже те, которые растут вбок или в сторону, питаются одними и теми же живыми соками, и надо их вовремя направить и воссоединить, чтобы куст цвел пышно и оставался единым. Присутствовавшие допили чай и разошлись.

Настоящий обмен мнениями, больше, впрочем, походивший на нарушение общественной тишины и порядка, имел место уже на улице Ренуар против знаменитого дома 48-бис, где проживало в то время большинство именитых русских писателей. Больше всех кипятился и волновался Алексей Толстой, который доказывал, что Ключников совершенно прав, что дело не в пьесе, которая сама по себе бездарна, как ржавый гвоздь, а дело в идее, в руководящей мысли.

Ибо пора подумать, орал он на всю улицу, что так дольше жить нельзя, и что даже Бальмонт, который только что приехал из России, уверяет, что там веет суровым духом отказа, и тяжкого, в муках рождающегося строительства, а здесь, на Западе, одна гниль, безнадежный, узколобый материализм и полное разложение… Бунин, побледневший, как полотно, только и успел крикнуть в предельном бешенстве: “Молчи, скотина! Тебя удавить мало!..” И, ни с кем не попрощавшись, быстро зашагал по пустынной мостовой.

Куприн только улыбнулся недоброй улыбкой, и тоже засеменил своими мелкими шажками, опираясь на руку Елизаветы Маврикиевны. Алданов молчал и ежился, ему, как это часто с ним бывало, и на этот раз было не по себе. Беседа оборвалась. Больше она не возобновлялась.

Непокорные ветви продолжали расти вбок, в сторону. Толстые уехали в Берлин».

«Все едут в Берлин, падают духом, сдаются, разлагаются. Большевики этого ждали… Изумительные люди! Буквально во всем ставка на человеческую низость! Неужели “новая прекрасная жизнь” вся будет заключаться только в подлости и утробе? Да, к этому идет. Истинно мы лишние».

Иван Алексеевич Бунин.

Это строки из бунинского дневника от 1 февраля 1922 года, пожалуй, точнее всего характеризуют настроения в эмигрантской среде в 1921–1922 годах. Переезд Толстого из Парижа в Берлин поздней осенью 1921 года был не просто перемещением из одной буржуазной страны в другую. В отличие от Парижа в Берлине было не только русское, но и советское присутствие, и именно в немецкой столице накануне восстановления дипломатических отношений между Германией и Советской Россией шел диалог между двумя ветвями русской литературы — эмигрантской и неэмигрантской. В Берлине оказывалось возможным то, что было совершенно неприемлемо в Париже: там выходили не только эмигрантские, но и просоветские газеты, и Берлин начала 20-х годов на недолгое время стал литературным центром, объединявшим самых разных писателей.

В 1921–1922 годах, после окончания гражданской войны и введения нэпа, когда кончились одни иллюзии (что Европа не допустит существования большевистского режима) и возникли новые (что жизнь в России возьмет свое и рассосет большевистскую догму), закачалась вся эмиграция. Это был для нее тот момент, когда она должна была определиться, как дальше жить и где дальше жить. Раскол касался всего: кому подавать и кому не подавать руку, с какими журналами и газетами сотрудничать можно, а с какими нельзя, допустимо или нет переходить на новую орфографию, можно ли печататься в России и печатать у себя авторов из России? Рушились былые дружбы и старинные привязанности, возникали литературные связи, которые прежде невозможно было представить: во Франции Куприн неожиданно подружился с Бальмонтом и довольно холодно общался с Буниным, а тот в свою очередь стал бывать у Гиппиус и Мережковского. Одни люди уезжали, другие приезжали, но именно Толстой сделался эпицентром раскола.

В феврале 1922 года Ветлугин, которого некоторые в эмиграции полагали злым гением Толстого, Санчо-Пансой при Дон-Кихоте, писал оставшемуся в Париже Дон-Аминадо:

«…Тема дня — приезд двух советских знаменитостей, поэта Кусикова и беллетриста Бориса Пильняка. Оба очень славные ребята, таланты недоказанные, но пить с ними весело, рассказывают много такого, о чем мы и понятия не имеем. С ними, с Ященко, Толстым и Соколовым-Микитовым много и часто пьянствуем.

Воображаю ваше презрение. Толстой вернулся из Риги в отличном настроении. Имел огромный успех, сам играл Желтухина в своей “Касатке”. Но дело не в этом, а в том, что Рига — аванпост, а также и трамплин. Все переговоры ведутся в Риге, а судя по советской “Летописи литераторов” и по преувеличенному ухаживанию Пильняка, — Толстой по-прежнему любимец публики. Так что будьте уверены, что продолжение последует…»

Борис Пильняк.

И действительно последовало. В феврале 1922 года на квартире у И. В. Гессена, редактора правой газеты «Руль», состоялся совместный творческий вечер Толстого и Пильняка — вероятно, первая реальная попытка объединить литературу по обе стороны границы. По более поздним воспоминаниям одного из участников встречи выглядело это все не вполне пристойно:

«В Берлине я сам видел, как попутчик-Пильняк сманивал “под советскую власть” эмигрантского литератора Алексея Толстого.

Я слышал, как сладко пел соловей про “советские возможности” и какие “гарантии” и обещания давал он полупьяному Толстому.

Должен сказать, что это было очень гнусное зрелище. По крайней мере, впечатление у меня осталось такое, как будто опытный торговец живым товаром сманивает девицу в Бразилию, в “самый приличный и роскошный дом…”»

Эти мемуары, принадлежащие перу журналиста А. Яблоновского, замечательны тем, что являются парафразой, вольной или невольной, текстов самого Алексея Толстого — от «Недели в Туреневе», где опытный Николенька соблазнял молодых девиц, до рассказа «Маша», героиню которого уговаривала стать дорогой дамочкой по вызовам опытная сводня. Но, видно, Толстой, подобно своим девицам, и сам был рад поддаться соблазну, и в этом смысле именно 1922 год от Рождества Христова, от революции шестый, стал в жизни графа переломным.

А катализатором всего был выход в Берлине в марте 1922 года ежедневной газеты «Накануне», которая пришла на смену еженедельной газете «Смена вех», выпускавшейся в 1921 году в Париже и фактически оттуда изгнанной. В Берлине газета сменила свое название («Накануне» для многих подразумевало — накануне возвращения в Россию), стала использовать новую орфографию, чего не позволял себе никто, кроме откровенно пробольшевистской газеты «Новый мир», и принялась проводить сменовеховскую, читай, просоветскую политику.

О сменовеховстве, иначе национал-большевизме, то есть использовании большевизма в национальных целях, написано очень много, и относиться к этому течению русской мысли можно по-разному, но, быть может, лучше всего суть его изложил Ю. Ключников, автор той самой серой, как сукно, пьесы «Единый куст», при обсуждении которой обозначился первый явный росток конфликта между Толстым и эмиграцией. В апреле 1921 года, ровно за год до описываемых событий, Ключников писал Ященке:

«Вот уже год, как я отстаиваю мысль о прекращении вооруженной борьбы с большевистским правительством, а теперь (тоже уже довольно давно) я полагаю, что всякие вообще “срывы” советской России были бы лишь во вред России. Нет такой силы, которая могла бы прийти на смену теперешнему режиму, разломав все сделанное им, и которая вместе с тем могла бы сама что-то осуществить и что-то хорошее создать. Спасение России и остальных народов в естественной эволюции к новым формам социальной жизни, требуемой и сознанием приобретших небывалую политическую силу трудящихся масс, и событиями последних лет. Если эта эволюция не сумеет осуществиться, то взамен нее придет мировая революция. Tertium non datur».

Именно этот человек, некогда бывший активным деятелем антибольшевистского движения и даже занимавший пост министра иностранных дел в правительстве Колчака, вместе с Ю. Н. Потехиным, бывшим монархистом и деятелем кадетской партии, также сотрудничавшим с Деникиным и Колчаком, возглавил «Накануне».

Большевиков такая биография вполне устраивала.

Лев Троцкий.

«Люди, которые давали министров Колчаку, поняли, что Красная Армия не есть выдумка эмигрантов, что это не разбойничья банда, — она является национальным выражением русского народа в настоящем фазисе развития. Они абсолютно правы… — писал Троцкий вскоре после выхода сборника “Смена вех”. — Сменовеховцы, исходя из соображений патриотизма, пришли к выводам, что спасение России в советской власти, что никто не может охранить единство русского народа и его независимость от внешнего насилия в данных исторических условиях, кроме советской власти, и что нужно ей помочь… Они подошли не к коммунизму, а к советской власти через ворота патриотизма».

В этом смысле, с точки зрения большевиков, чем «хуже» вел себя человек в революцию и гражданскую войну, чем яростнее против них выступал и писал, тем теперь было для них лучше. Если такие люди одумались и раскаялись, если эти к нам перешли, значит, мы действительно сила. А если еще к тому же графья, да с литературной фамилией… Вероятно, во всей эмиграции трудно было найти лучший выбор для заведующего литературным приложением к «Накануне», чем Алексей Толстой. Это не значит, что он был лучшим писателем русской эмиграции, но он был первым из действующих в тот момент писателей. По большому счету никто из эмигрантов в 1919, 1920, 1921 годах ничего нового, оригинального не создал — в основном перепечатывали старое, а Толстой прославился к тому времени по крайней мере двумя выдающимися вещами — «Детством Никиты» и «Хождением по мукам».

Марка с изображением А. Н. Толстого.

Так что со стороны Советов, истинных организаторов и спонсоров «Накануне», пригласить Толстого было грамотным ходом. Неизвестно, кому еще предлагали эту должность и предлагали ли, во всяком случае никто из крупных писателей о таком предложении не заявлял ни тогда, ни позднее, неясно также, какого рода тайное соглашение было заключено между именитым писателем и его советскими работодателями, но скорее всего Толстому пообещали и относительную независимость, и свободу действий, а граф умел торговаться и мог много чего для себя вытребовать. И все же с его стороны прийти в «Накануне» был огромный риск, если не сказать авантюра, но тут проявились характер, натура: он почувствовал, что с «Накануне» можно делать дело — приманка, на которую он клевал охотнее всего.

Газета «Накануне» сыграла огромную роль и в судьбе Толстого, и в судьбах десятков русских писателей, которым главный редактор литературного приложения дал все: и имя, и деньги. Там печатались вещи, которые не могли быть опубликованы в Советской России, — первые рассказы Булгакова, там печатался Пришвин, который перед этим не опубликовал в течение четырех лет в Советской России ни строчки, там публиковали М. Зощенко, Александра Грина, Катаева, Вс. Иванова, Вл. Лидина, О. Мандельштама, Г. Шенгели, Н. Асеева, а из эмигрантов— Соколова-Микитова, Р. Гуля. Даже люди, настроенные по отношению к «Накануне» враждебно, признавали: «Писатели из России, дающие свои рукописи, чисты перед совестью своей. В России нет прессы, “Накануне” — форточка для них, пропускающая свежий воздух свободной Европы». Однако по отношению к Толстому реакция эмиграции была мгновенной: от графа потребовали разъяснений, а когда он отказался выполнять фактический ультиматум — или с нами, или с ними, — поставили вопрос о его исключении из Парижского союза русских литераторов и журналистов, главного эмигрантского литературного клуба, во главе которого стоял П. Н. Милюков. Считавшая себя неполитической писательская организация проявила принципиальность: против исключения высказался один только Куприн. Бунин воздержался, но, к сожалению, ничего об этом в своих мемуарах не написал.

Иван Алексеевич Бунин

Не написал и в дневнике (по крайней мере в том его виде, в каком он был опубликован Милицей Грин), но зато есть в его дневниковых записях апреля-мая 1922 года довольно любопытные факты:

«11 Апреля.

В 5 у Мережковских с Розенталем. Розенталь предложил нам помощь: на год мне, Мережковскому, Куприну и Бальмонту по 1000 фр. в месяц.

6 Мая.

Вечером курьер из Mинистерства иностранных дел — орден и диплом “Office de l’Instruction Publique”».

Случайно или нет это совпадение, но складывается впечатление, что случай с Толстым отрезвил тех, у кого были деньги. И наиболее видным русским писателям, которые были доведены до крайности и теоретически могли за графом последовать, бросили кость.

А с ослушником же Толстым поступили так же, как поступали с ним во дни его литературной молодости: примерно наказали кнутом, чтобы другим было неповадно — ни резать хвосты у обезьян, ни дерзить старшим, ни бегать к большевикам и думать, что им все позволено. Чего-то подобного он мог ожидать, но такой жесткой реакции — вряд ли. Будучи человеком самоуверенным и хорошо чувствуя, что между ним нынешним и ним десятилетней давности лежит пропасть с точки зрения литературного веса, он мог легко вообразить, что с графом Алексеем Н. Толстым так не поступят, «Алешке» хулиганство и хитрость простят. Если можно брать деньги на галстуки у дяди Сережи Скирмунта, если можно клянчить у буржуев, то почему нельзя у большевиков? Главное — дело делать.

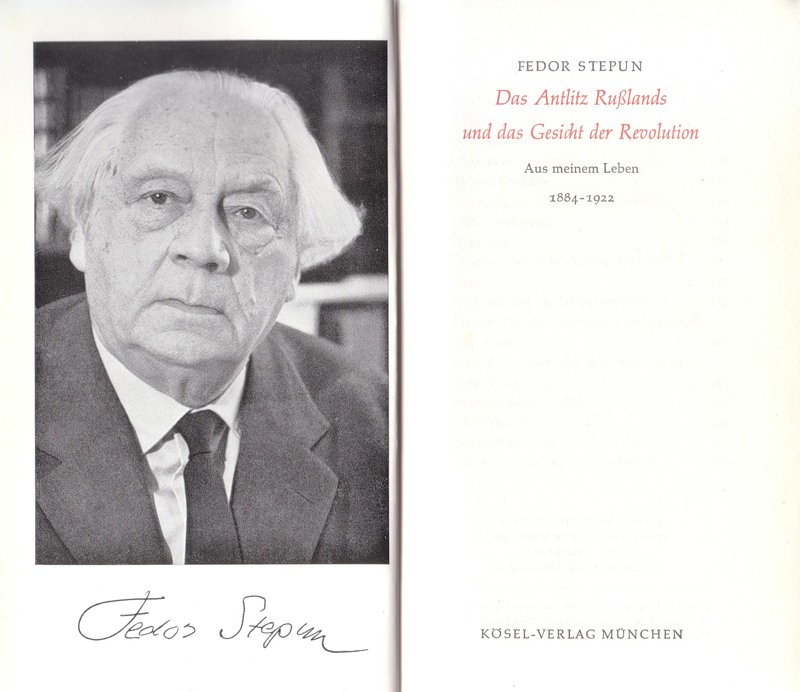

Позднее эмиграция отнесется к «перелету» Алексея Толстого гораздо мягче. Отсюда и нежный тон бунинских воспоминаний, и прощение со стороны Вишняка, назвавшего Алексея Н. Толстого «не столько карьеристом, сколько любителем хорошо и “вкусно” — гастрономически и “спиритуалистически”, в свое удовольствие пожить», хотя оценка эта, конечно, очень плоская и сильно оглупляющая Толстого: на вкусную еду и сладкую жизнь он заработал бы и в Берлине, и в Париже. Но, быть может, точнее всех высказался Федор Степун:

Фёдор Степун.

«Я не склонен идеализировать мотивы возвращения Толстого в 1923 году в Советскую Россию. Очень возможно, что большую роль в решении вернуться сыграл идеологический нигилизм этого от природы весьма талантливого, но падкого на славу и деньги писателя. Все же одним аморализмом толстовской “смены вех” не объяснить. Если бы дело обстояло так просто, мы с женою, только что высланные из России, вряд ли могли бы себя чувствовать с Толстыми (к этому времени Алексей Николаевич был женат вторым браком на Наташе Крандиевской) так просто и легко, как мы себя чувствовали с ними накануне их возвращения из Берлина в СССР…

Мне лично в “предательском”, как писала эмигрантская пресса, отъезде Толстого чувствовалась не только своеобразная логика, но и некая сверхсубъективная правда, весьма, конечно, загрязненная, но все же не отмененная теми делячески-политическими договорами, которые, вероятно, были заключены между Толстым и полпредством. Как-никак Алексей Николаевич ехал не на спокойную жизнь, его возврат был большим риском, даже если бы он и решил безоговорочно исполнять все предначертания власти. Мне, по крайней мере, кажется, что сговор Толстого с большевиками был в значительной степени продиктован ему живой тоской по России, правильным чувством, что, в отрыве от ее стихии, природы и языка, он как писатель выдохнется и пропадет. Человек, совершенно лишенный духовной жажды, но наделенный ненасытной жадностью души и тела, глазастый чувственник, лишенный всяких теоретических взглядов, Толстой не только по расчету возвращался в Россию, но и бежал в нее, как зверь в свою берлогу. Может быть, я идеализирую Толстого, но мне и поныне верится, что его возвращение было не только браком по расчету с большевиками, но и браком по любви с Россией».

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

/00.jpg)