- 18 -

Алексей Варламов.

"Красный шут. Биографическое повествование об Алексее Толстом".

Глава восемнадцатая.

Стамбул для бедных.

«А на улицах Ташкента все москвичи, ленинградцы! Знакомые в жизни, знакомые по кинолентам, знакомые по портретам в журналах — Тамара Макарова, кинозвезда, с мужем режиссером Сергеем Герасимовым; грузный, брюзжащий всегда, с трубкой во рту Алексей Толстой со своей Людмилой в каком-то сверхэлегантном костюме; старый сказочник Корней Чуковский, сошедший с картины Кукрыниксов; Раневская, широко, по-мужски шагая, пройдет и бросит на ходу какую-нибудь острую реплику; а позже Анна Ахматова еле заметным кивком головы даст понять, что заметила; Лавренев с женой; Володя Луговской; вдова Булгакова Елена Сергеевна…», — вспоминала Мария Белкина.

Толстой приехал в Ташкент в декабре 1941 года и сразу попал в причудливый мир, где мыкала горе столичная публика, учила английский язык и за полвека до распада СССР толковала о том, что Узбекистан в случае немецкой победы отойдет к Великобритании. Граф почувствовал что-то давно знакомое и окрестил Ташкент Стамбулом для бедных. Шутка прижилась и загуляла среди беженцев. И в самом деле советские эвакуированные 1941–1942 годов, кучно живущие без денег и без работы в чужом перенаселенном грязном восточном городе, чем-то напоминали русских эмигрантов 1919-го в Константинополе, да и потенциальный английский протекторат был кстати.

Толстой, впрочем, пребывал в Ташкенте на особом, «бунинском» положении — академик, депутат, но, как и на эмигрантском корабле в Черном море, и на острове Халки, граф делал одно — работал, оправдывая эпитет трудовой.

Писатель Толстой дарит свою книгу артистке Тамаре Ханум.

«Его все узнавали по характерной внешности: барственный вид, берет на голове, курительная трубка в зубах, академические очки с большими стеклами, трость в руке, плащ через локоть.

Он был депутат Верховного Совета, деятель, участник множества правительственных комиссий. В первый раз я увидел его на премьере пьесы “Фронт” с Берсеневым в Театре Ленинского комсомола. Он приехал в открытом фаэтоне, запряженном двумя фурштатскими лошадками.

На протяжении всего спектакля он сидел на виду у всех в партере с каменным выражением лица. И всем своим видом он указывал на то, что вы находитесь не где-нибудь, а именно на премьере пьесы “Фронт”. Присутствие Алексея Толстого придавало театральному действу политический смысл», — красочно описывал Толстого литературовед Эдуард Бабаев.

В Ташкенте Толстой возглавил худсовет ташкентского филиала «Советского писателя», готовился выпускать антологию современной польской поэзии (польский художник и поэт Юзеф Чапский позднее вспоминал: «К десяти часам вечера в большой гостиной мы собрались вокруг стола с вином и великолепным кишмишем, а также другими сластями. Жара спала. Было свежо и прохладно»), придумал устроить благотворительный спектакль в пользу детей, для которого сам написал шутливую пьесу и сыграл в ней роль. Его дом был снова полон народа, он помогал деньгами, продуктами, звонками, письмами, работой. Разумеется, выручить всех он не мог, да и не стремился, но одним из тех, кому Толстой, словно искупая вину перед Гаяной Кузьминой-Караваевой, помог очень, продлив дни жизни этого человека, был шестнадцатилетний юноша.

Ребенком его вывезли из Франции в Россию, где он сильно страдал и мучил свою мать характером таким же изломанным, как и его судьба и жизнь, к несчастью очень короткая. Звали этого молодого человека Георгий Сергеевич Эфрон, а домашние дали ему прозвище Мур. Был он сыном покончившей с собой поэтессы Цветаевой, по поводу чего ташкентские литературные дамы, встречая его на улице, с участливым видом спрашивали, как мама, а злой и бессердечный мальчишка им дерзко отвечал: «Разве вы не знаете, что Марина Ивановна повесилась?»

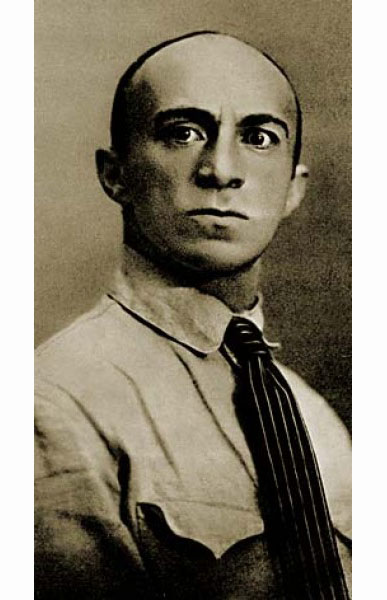

Георгий Эфрон.

В Стамбуле для бедных, куда Мур попал, сбежав из Елабуги и Чистополя, он оказался на первых порах едва ли не самым несчастным подростком. Гордый, плохо приспособленный к советской жизни, Георгий Эфрон голодал, болел, однажды голод его стал так силен, что он украл у своей квартирной хозяйки вещи и купил на них еды. Кража раскрылась, хозяйка обратилась в милицию, и возникшую из-за этого историю удалось замять с большим трудом.

Толстые стали принимать участие в его судьбе.

«Часто бываю у Толстых. Они очень милы и помогают лучше, существеннее всех, — писал Мур находившейся в лагере сестре Ариадне. — Очень симпатичен сын Толстого — Митя, студент Ленконсерватории. Законченный тип светской женщины представляет Людмила Ильинична: элегантна, энергична, надушена, автомобиль, прекрасный французский язык, изучает английский, листает альбомы Сезанна и умеет удивительно увлекательно говорить о страшно пустых вещах. К тому же у нее вкус и она имеет возможность его проявить. Сам маэстро остроумен, груб, похож на танк и любит мясо. Совсем почти не пьет (зато Погодин!..) и совершенно справедливо травит слово «учеба». Дом Толстого столь оригинален, необычен и дышит совсем иным, чем общий “литфон”…»

Характеристика необыкновенно живая и точная; в Муре, как к нему ни относись, действительно погиб огромный талант. И то, что в огромном скоплении громких имен в Ташкенте Георгий Эфрон выбрал именно Толстого, показательно.

«Мне нравятся Толстые — он молодец, вершает судьбы, пишет прекрасные, смелые статьи, живет как хочет».

Толстой был в глазах Мура свидетельством того, что и в Советском Союзе талантливый человек может жить свободно, независимо и богато, чего не смогла добиться несчастная Мурова мать и о чем мечтал ее сын. Толстой в этом смысле вселял надежду. «Я конечно очень рассчитываю на Толстого, благо Алексей Николаевич помогает мне из-за мамы, его жена — из-за личного расположения ко мне».

Мур надеялся на то, что Толстой поможет ему поступить в Литературный институт, и 1 апреля 1943 года писал тетке: «Успешно кончил 3-ю учебную четверть. Это было трудно — из-за призыва и болезней. По-прежнему держу курс на Москву; по совету жены Алексея Николаевича написал заявление в Союз писателей; Алексей Николаевич поддержит, и вызов весьма будет вероятен». А в другом письме: «Отсутствие аттестата не помешает мне поступить в ВУЗ. Надеюсь, в Москве Толстые подсобят в этом плане».

И в самом деле подсобили. В архиве Литинститута хранится письмо А.Н. Толстого на бланке депутата Верховного Совета Союза ССР на имя директора института Федосеева с просьбой зачислить Георгия Эфрона на переводческое отделение.

Это для человека, чей отец был расстрелян как враг народа в октябре 1941 года, чья сестра отбывала срок в лагере, а мать повесилась, Толстой сделал. Освободить его от армии он не мог, да и не считал, наверное, нужным. Весной 1944 года Мура призвали, а 7 июля того же года рядовой красноармеец Георгий Эфрон погиб. Могила его так же неизвестна, как могилы его матери и отца.

В Ташкенте же начался новый и на сей раз последний раунд в сложных отношениях между Алексеем Толстым и Анной Ахматовой, отношений, которым исполнилось более тридцати лет, и те, кто молодыми начинали в «Аполлоне», кто прожили такие разные жизни, разводились, создавали новые семьи, а теперь постарели и стали грузными, должны были договориться до конца.

А. А. Ахматова. Фонтанный дом.

1925.

«Алексей Толстой меня любил, — рассказывала Ахматова Исайе Берлину. — Когда мы были в Ташкенте, он ходил в лиловых рубашках а lа russe и любил говорить о том, как нам будет вместе хорошо, когда мы вернемся из эвакуации. Он был удивительно талантливый и интересный писатель, очаровательный негодяй, человек бурного темперамента. Его уже нет. Он был способен на все, на все, он был чудовищным антисемитом; он был отчаянным авантюристом, ненадежным другом. Он любил лишь молодость, власть и жизненную силу. Он не окончил своего “Петра Первого”, потому что говорил, что он мог писать только о молодом Петре. “Что мне делать с ними всеми старыми?” Он был похож на Долохова и называл меня Аннушкой, — меня это коробило, — но он мне нравился, хотя он и был причиной гибели лучшего поэта нашей эпохи, которого я любила и который любил меня».

Как это часто у Ахматовой бывает — тут рассыпано очень много глубоких и одновременно сомнительных изречений. Толстой действительно не окончил ни Ивана Грозного, ни Петра, потому что писать о смерти ему было тяжело, и Ахматовой он доверял самое сокровенное, что было в его сердце, — не только свое нежелание писать о старости своих героев, но и страх перед собственной надвигающейся старостью.

Наверное, он и впрямь по-своему любил ее, любил в ней свою собственную молодость, о которой так грустно было думать, что она навсегда ушла, любил «Аполлон», «Бродячую собаку», Коктебель, в котором пускай она не была, но происходила из того времени. Он любил теперь и само то время, над которым посмеялся в «Хождении по мукам», любил свои ранние стихотворные опыты и уроки поэтического мастерства, отсюда та напористость, с какой Толстой говорил о «башне» Вячеслава Иванова с Константином Симоновым в сорок третьем году. И Муру, сыну Цветаевой, он помогал по той же причине. И хотя он мало что понимал в «Поэме без героя», да и вообще они по-разному понимали поэзию, все равно он искренне провозглашал тост за Ахматову — первого поэта эпохи (а себя, вероятно, считая первым ее писателем). Душевно они все — и Ахматова, и Цветаева, и Вяч. Иванов — были ему гораздо ближе, чем Горький, Фадеев, Симонов, Шолохов, Вс. Иванов — чем вся эта новая, жадная советская литература, которая его принимала и называла своим учителем.

Алексей Толстой и драматург Александр Корнейчук.

1837.

Но они Толстому были чужие, а Ахматова — родней, хотя и коробило ташкентскую королеву от «Аннушки». Но он от сердца, а не из фамильярности так ее называл.

Что же касается загадочной фразы, якобы оброненной Толстым в разговоре с Ахматовой — «нам будет вместе хорошо, когда мы вернемся из эвакуации», то это предложение может быть истолковано как угодно— от намерения оставить молодую Баршеву и жениться на Ахматовой династическим браком (какой был бы штрих к биографии обоих!) до более скромного намерения совместно рулить после войны литературой. А может быть, «Алешка» наболтал спьяну или от восторга души чепухи, а Ахматова все приняла за чистую монету, либо Анне Андреевне захотелось покрасоваться перед иностранным дипломатом, за разговор с которым Сталин ответил ей известным постановлением ЦК. А может, и дипломат присочинил. Кто теперь скажет? Но все же Ахматову он любил, этого у Толстого не отнять. И как знать, проживи Толстой чуть дольше, не посмели бы в 1946 году называть Акуму на всю страну блудницей.

А Ахматова… Ахматова говорила Юзефу Чапскому, с которым познакомилась в доме у Алексея Толстого и который ее после этого затянувшегося вечера провожал, говорила ему, что приходила к Толстому с единственной целью — чтобы тот помог ее сыну Льву, и очень может быть, что все ее общение с Толстым ограничивалось материнским желанием спасти Льва Гумилева, и бесцеремонная забота графа глубоко ее резала, потому что нагрубить, покуда сын был в заложниках, она не могла. Может быть, противен ей был как никто вечно сытый и вальяжный лауреат, и, жившая в комнатушке под раскаленной железной крышей, она стыдилась быть гостьей его прохладного, просторного дома и принимать из его рук помощь (не случайно Толстой, когда она отвергла его предложение помочь ей с квартирой, назвал Ахматову «негативисткой»). Она не мерилась с Алексеем Толстым талантом, признанием, деньгами, количеством выпущенных книг и хвалебных статей. Она знала, даже слишком хорошо знала, что рано или поздно все встанет на свои места, а общение с ним может испортить биографию, к которой так ревниво относилась Анна Андреевна. Но были еще у обоих сыновья. И так получалось, что свой родительский долг Толстой исполнил лучше, чем она.

«— С двух лет бабушка объяснила ему, что мать — божество. Он поверил и до последнего дня верил каждому слову матери. А мать говорила ему: видишь, вот в машине едет Никита Толстой. У тебя никогда не будет машины, у тебя никогда ничего не будет, я могу дать тебе только…»

Полагают, что это многоточие заменяет тюрьму.

Так где ж ей было Толстого любить?

И наконец последнее в ахматовском отзыве об Алексее Толстом: «был чудовищным антисемитом». Многие писатели называли Толстого антисемитом, в этом качестве выводил красного графа в своих романах 20-х годов Эренбург, известно столкновение Толстого с Мандельштамом, можно вспомнить рощинский крик, обращенный к Кате: «К черту!.. С вашей любовью… Найдите себе жида… Большевичка…» — тут ведь тоже не просто заблуждение Рощина, но еще одно подводное течение.

А с другой стороны, самым близким, самым дорогим другом Толстого в последние годы его жизни был человек, которого назовут главным евреем Советского Союза и которого за его еврейство убьют.

Соломон Михоэлс.

«Соломон, — заявил он при этом, — вот купил подсвечник, сказали, что редкий, персидский. Отмыли надписи — оказалось, твой — “субботний”. Вот я и принес. Пусть у тебя стоит», — вспоминала вдова Соломона Михоэлса.

Едва ли можно было ненавидеть евреев, их традиции, лица, кровь, чтобы, купив иудейский подсвечник, прийти с ним к Соломону Михоэлсу и простодушно его подарить: твой — субботний.

В Ташкенте в 1942 году вместе с Михоэлсом Толстой играл в спектакле, устроенном в пользу голодающих детей. Об этом спектакле сохранилось очень живое воспоминание Фаины Раневской.

Фаина Раневская.

«— Было очень-очень смешно, — сказала Ф. Г. — Алексей Николаевич отлично знал быт киностудий — во время съемок его “Петра” он не вылезал из “Ленфильма”. Скетч, что он написал тогда, — пародия на киносъемку. Действие разворачивалось в павильоне, где якобы снимался фильм из зарубежной жизни. Скетч, по-моему, так и назывался — “Где-то в Берлине”.

На бутафорскую крышу большого дома (самого дома, как и водится в кино, никто не строил) выходила Таня Окуневская, тоскующая героиня фильма, — красивая, глаз не отвести!.. Вспыхивали прожектора, режиссер — Осип Абдулов — кричал магическое:

— Мотор!

Хлопала эта безумная хлопушка — ненавижу ее всеми фибрами души! — и Таня пела, как ни странно, на мотив “Тучи над городом стали”:

Вышла луна из-за тучки,

Жду я свиданья с тобой!..

И еще там подобную чепуху.

В это время появлялся Гитлер — Сережа Мартинсон, — он шел на свидание с Окуневской. Завидев его, двое рабочих студии — плотники в комбинезонах — их гениально изображали Соломон Михайлович Михоэлс и сам Толстой, изображали без единой репетиции, на сплошной импровизации — угрожающе двигались на него, сжав кулаки и молотки.

С. М. Михоэлс и А. Н. Толстой – «плотники».

Гитлер-Мартинсон в страхе пускался наутек, режиссер хватался за голову, орал:

— Стоп!

Съемка останавливалась, но стоило появиться Мартинсону, все начиналось сначала.

— Ребята, — чуть не плача, просил Абдулов Михоэлса и Толстого, — это не настоящий! Это артист, он зарплату получает нашими советскими рублями, и у него карточка на хлеб и на крупу есть!

Начиналась съемка, снова пела Окуневская: “Вышла луна из-за тучки!..”

Публика уже не могла слушать ее — покатывалась от смеха. И снова на съемочную площадку пробирался Гитлер-Мартинсон, ища уже обходные пути, но плотники, удивительно точно повторяя движения друг друга, как заведенные, устремлялись к нему, не в силах сдержать гнев. Режиссер впадал в истерику, в сотый раз пытаясь объяснить, что Гитлер ненастоящий, прибегая уже к самым абсурдным аргументам: “Его только вчера исключили из комсомола!” Но после команды “мотор” все начиналось снова. Хохот в зале стоял гомерический».

А. Н. Толстой, актриса Х. Насырова и С. Михоэлс. Ташкент.

1945.

Эти мемуары ценны не только сами по себе, но и как свидетельство толстовского блестящего таланта и очередного… хулиганства. То, что устраивал в Ташкенте Толстой с Михоэлсом, Раневской и Окуневской, можно было б назвать современным словом хэппенинг. Но дело даже не в этой легкости и раскованности, которые принес граф на ташкентскую сцену. Дело в том, что Алексей Толстой мог в своих публицистических статьях крыть Гитлера и всю немецкую нацию последними словами, воспитывая в советских людях ненависть к врагу, мог писать антинемецкие пьесы, но одновременно сам же над этой ненавистью смеялся. И в этом соединении двух противоположных начал, в этой автопародии, чего бы она ни касалась, сказался его подлинный дух. Не злодеем он был, не лакеем, не негодяем, а шутом. Антошкой Арнольдовым. Или, как уже говорилось, булгаковским котом-Бегемотом, за шутовством которого скрывался рыцарь, который однажды неудачно пошутил…

Толстой (в отличие от Бегемота) шутил очень часто, с этим шутовством всю жизнь прожил, с ним из жизни и уходил. Только не простое было его шутовство, а горькое, отравленное. Толстому б не в ХХ веке жить, а столетием раньше. И был бы он хлебосольный русский барин, и писал бы щедрую прозу, и прожил бы долгую жизнь, на которую был задуман и рожден, но выпади ему революции, войны, страх, ненависть, гнев… Они-то и свели его раньше срока в могилу.

Почти все, кто знал Алексея Толстого в последние годы его жизни, уверены, что его убила работа в комиссии по расследованию злодеяний фашистского режима.

Писатель А. Толстой, Митрополит Киевский и Галицкий Николай, Председатель Общества Красного Креста СССР Колесников, Председатель комиссии по расследованию немецко-фашистских злодеяний Дмитрий Кудрявцев на заседании Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию немецко-фашистских злодеяний.

1943.

«Его включили в комиссию по расследованию нацистских преступлений. Была большая группа: ученые, писатели, криминалисты, и, по-моему, священники. Алексей Николаевич приезжал в Москву после этих поездок совсем другой: не разговаривал, почти ни с кем не встречался, лицо черное, мрачное. Долго не был сам собой. Наверное, много видели они невыносимо страшного», — писала Рина Зеленая.

«Он возвращался с этих страшных процессов как с того света, — вспоминала Анна Алексеевна Капица. — Вместить в себя столько ужасов он не мог: “Я каждый раз умираю с этими людьми”. Это его уничтожило— для нас это очевидно».

«Он боялся покойников, но тщеславие привело его к харьковским виселицам: как член Чрезвычайной Государственной комиссии по расследованию немецких злодеяний он присутствовал на казни немецких палачей и должен был смотреть, как они дергаются в петлях. Он был разбит после этого зрелища для толпы, и — странно — жизнь его омрачилась после прикосновения к казни», — утверждал Федин.

Анастасия Павловна Потоцкая-Михоэлс также считала, что Толстой смертельно заболел в декабре 1943 года, после того как побывал в освобожденном Харькове, где устроили первый показательный процесс над немецкими офицерами, виновными в гибели советских людей.

Алексей Толстой, Константин Симонов и Илья Эренбург — военные корреспонденты на процессе.

«Господи, боже мой, какая же сволочь эти трое, прижатые вилами, холодные мучители. Хоть бы лица у них были, что ли, сатанинские, а то так, дрянь, плюнуть не на что», — писал Толстой в отчете о казни трех военных преступников. Но именно эти ничтожества его и увели за собой.

«Толстой погибает от распада тканей в легких, от последствия своей поездки в Харьков, ускорившей ход его болезни.

Понимала я и то, что вся его болезнь, все его страдания — это результат огромного его гнева. Гнев Толстого я чувствовала, а не только знала — по его поведению во время войны, по его статьям, высказываниям во время эвакуации…

В его гневе и ненависти к врагу было слито все в один кулак, протестующий против гибели, смерти, до конца защищающий свое заветное! Родину — Землю — Цвет — Язык — Слово — Литературу… И Толстой и Михоэлс ездили в послефашистский Харьков. Оба они были включены в Чрезвычайную Государственную комиссию по обследованию злодеяний фашистов на оккупированных территориях.

Поразительно, что так жадно, ненасытно любящий жизнь (повторяю это сознательно) — Алексей Толстой был настолько потрясен увиденным, что заболел смертельно».

Казнь фашистских преступников и их пособников 19 декабря 1943 года.

О поездке в Харьков вспоминал и Эренбург: «В декабре 1943 года мы были с ним в Харькове, на процессе военных преступников. Я не пошел на площадь, где должны были повесить осужденных. Толстой сказал, что должен присутствовать, не смеет от этого уклониться. Пришел он с казни мрачнее мрачного; долго молчал, а потом стал говорить. Что он говорил? Да то, что может сказать писатель; то самое, что до него говорили и Тургенев, и Гюго, и русский поэт К. Случевский…»

Итак, Эренбург не пошел, поберег себя, а Толстой не удержался или не смог уклониться, как не уклонился от работы в самой этой комиссии— Федин все же скорее наговаривал на Толстого, что его-де привело тщеславие: ненависть загорелась в сердце Толстого раньше, чем в сорок третьем году, достаточно перечесть его военную публицистику, но именно работа в комиссии его добила.

«Кадры были такие: только что разрытый ров, забитый трупами. На краю рва Толстой. Крупным планом лицо Алексея Николаевича…

Вернувшись, он ничего об этом не рассказывал», — вспоминал об одной из документальных съемок военных лет на освобожденной земле Валентин Берестов.

В 1944 году тяжелая болезнь Толстого уже не была ни для кого секретом.

«…мысли об А.Н. Толстом в связи с продолжением Петра в “Новом мире”, читать которое наслаждение в каждой строчке. Большой писатель с обширным самостоятельным хозяйством. И весь переиздается — от дореволюционных до нынешних. На всем печать работы художника, которая чувствуется, и для него не что иное, как главное и м. б. единственное в жизни истинное наслаждение. Сколько на свете таких ненаписанных писем, как то, которое отвлекало меня сегодня от работы, пока писал! Говорят, он серьезно болен. Старая штука: помрет, увидим сразу, кто был среди нас, какого человека потеряли», — отмечал в августе в своих записных книжках Александр Твардовский.

Знал ли Толстой, что умирает? Скорей всего, да.

Что об этом думал?

На этот вопрос ответить непросто, хотя ответ поискать надо, ибо любой человек, а тем более писатель более всего раскрывается в своих отношениях со смертью. Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Толстой, Чехов, Бунин, Андрей Платонов — у каждого был свой с ней роман, и каждый в своем творчестве отдал смерти дань. «Гробовщик», «Завещание (Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть)», смерть Базарова в романе «Отцы и дети» и рассказы о смерти в «Записках охотника», «Смерть Ивана Ильича», «Тоска», «Жизнь Арсеньева», «Господин из Сан-Франциско», «Третий сын» — этот ряд русских шедевров можно продолжать и продолжать. Но из немалого литературного наследия Алексея Толстого поставить сюда почти нечего, разве что Мишуку Налымова с его безобразной кончиной, да Франца Лефорта, приказавшего играть в минуты его кончины танцевальную музыку.

«Вообще это был мажорный сангвиник, — вспоминал Чуковский. — Он всегда жаждал радости, как малый ребенок, жаждал смеха и праздника, а насупленные, хмурые люди были органически чужды ему.

И. Э. Грабарь.

«Портрет Корнея Чуковского».

Когда мы жили в Ташкенте, мы условились, что будем ежедневно ходить в тамошний Ботанический сад, который нравился Толстому своей экзотичностью.

Два раза совместные наши прогулки прошли благополучно, но во время третьей я неосторожно сказал:

— Теперь, когда мы оба уже старики и, очевидно, очень скоро умрем…

Толстой промолчал, ничего не ответил, но едва мы вернулись домой, с порога же заявил своим близким:

— Больше с Чуковским никуда и никогда не пойду. Он такие га-а-адости говорит по дороге.

Вообще он органически не выносил разговоров о неприятных событиях, о болезнях, неудачах, немощах. Не потому ли он так нежно любил своего друга Андроникова, что Андроников повсюду, куда бы ни являлся, вносил с собой радостный праздник… Человек очень здоровой души, он всегда сторонился мрачных людей, меланхоликов, и всякий, кто знал его, не может не вспомнить его собственных веселых проделок, забавных мистификаций и шуток».

Толстой избегал приходить на похороны своих друзей, даже самых близких. В 1935 году не пришел на похороны Радина, еще раньше не был на похоронах Щеголева. Разве что Горького ему пришлось хоронить. Но тут уж невозможно было отвертеться, и хоронил Толстой Горького с видимым отвращением.

Похороны М. Горького.

21 июня 1936 года.

«Ругайте меня… Но смерть… — он как будто отпихивает что-то руками. — Я… Я не могу…

Это было естественно, понятно и человечно. Таков был Толстой. Не хотел, не понимал, не выносил смерти. Он слишком любил жизнь.

— Я не люблю ее финала, — сказал он, как бы подшучивая над собой».

А между тем его собственный финал был уже совсем близок. Толстому оставалось жить уже совсем чуть-чуть. Но именно тогда, зимой 1945-го, над головой у красного графа возникла страшная угроза и, как знать, что случилось бы на его веку и как и где окончил бы он свою жизнь, когда б не тяжелая болезнь.

Вот что рассказывал Фадеев Корнелию Зелинскому о своем разговоре со Сталиным последней военной зимой:

«Меня вызвал к себе Сталин. Он был в военной форме маршала. Встав из-за стола, он пошел мне навстречу, но сесть меня не пригласил (я так и остался стоять), начал ходить передо мною:

— Слушайте, товарищ Фадеев, — сказал мне Сталин, — вы должны нам помочь.

Александр Фадеев.

— Я коммунист, Иосиф Виссарионович, а каждый коммунист обязан помогать партии и государству.

— Что вы там говорите — коммунист, коммунист. Я серьезно говорю, что вы должны нам помочь как руководитель Союза писателей.

— Это мой долг, товарищ Сталин, — ответил я.

— Э, — с досадой сказал Сталин, — вы все там в Союзе бормочете “мой долг”, “мой долг”… Но вы ничего не делаете, чтобы реально помочь государству в его борьбе с врагами. Вот вы, руководитель Союза писателей, а не знаете, среди кого работаете.

— Почему не знаю? Я знаю тех людей, на которых я опираюсь.

— Мы вам присвоили громкое звание генерального секретаря, а вы не знаете, что вас окружают крупные международные шпионы. Это вам известно?

— Я готов помочь разоблачать шпионов, если они существуют среди писателей.

— Это все болтовня, — резко сказал Сталин, останавливаясь передо мной и глядя на меня, который стоял почти как военный, держа руки по швам. — Это все болтовня. Какой вы генеральный секретарь, если вы не замечаете, что крупные международные шпионы сидят рядом с вами.

Признаюсь, я похолодел. Я уже перестал понимать самый тон и характер разговора, который вел со мной Сталин.

— Но кто же эти шпионы? — спросил я тогда.

Сталин усмехнулся одной из тех своих улыбок, от которых некоторые люди падали в обморок и которая, как я знал, не предвещала ничего доброго.

— Почему я должен вам сообщать имена этих шпионов, когда вы обязаны были их знать? Но если вы уж такой слабый человек, товарищ Фадеев, то я вам подскажу, в каком направлении надо искать и в чем вы нам должны помочь. Во-первых, крупный шпион ваш ближайший друг Павленко. Во-вторых, вы прекрасно знаете, что международным шпионом является Илья Эренбург. И наконец, разве вам не было известно, что Алексей Толстой английский шпион?»

Действительно ли так Сталин думал или Фадеева испытывал, только Алексей Толстой умирал, и взять с него было нечего. Он лежал в Кремлевской больнице, где по соседству с ним находился Сергей Эйзенштейн. Так шутила над ними грозная тень.

Сергей Эйзенштейн.

«Я никогда не любил графа, — писал Эйзенштейн. — Ни как писателя, ни как человека. Трудно сказать почему.

Может быть, потому, как инстинктивно не любят друг друга квакеры и сибариты, Кола Брюньоны и аскеты? И хотя на звание святого Антония я вряд ли претендую — в обществе покойного графа я чувствовал себя почему-то вроде старой девы…

Необъятная, белая, пыльная, совершенно плоская солончаковая (?) поверхность земли где-то на аэродроме около Казалинска или Актюбинска.

Мы летим в том же 42-м году из Москвы обратно в Алма-Ату. Спутник наш до Ташкента — граф. Ни кустика. Ни травинки. Ни забора. Ни даже столба. Где-то подальше от самолета обходимся без столбика. Возвращаемся.

“Эйзенштейн, вы пессимист”, — говорит мне граф.

“Чем?”

“У вас что-то такое в фигуре…”

Мы чем-то несказанно чужды и даже враждебны друг другу. Поэтому я гляжу совершенно безразлично на его тело, уложенное в маленькой спальне при его комнате в санатории.

Челюсть подвязана бинтом. Руки сложены на груди.

И белеет хрящ на осунувшемся и потемневшем носу. Сестра и жена плачут.

Еще сидит какой-то генерал и две дамы. Интереснее покойного графа — детали. Из них — кофе.

Его сиделка безостановочно наливает кофе всем желающим и не желающим. Сейчас вынесут тело. Уберут палату.

Ночью же тело увезут в Москву. А утром уже кто-нибудь въедет сюда. Можно не заботиться о скатерти. Кофе наливается абсолютно небрежно.

Как бы нарочно стараясь залить скатерть, на которой и так расплываются большие лужи бурой жидкости. Нагло на виду у подножия стола лежит разбитый сливочник. Но вот пришли санитары. Тело прикрыли серым солдатским одеялом. Из-под него торчит полголовы с глубоко запавшими глазами. Конечно, ошибаются. Конечно, пытаются вынести его головою вперед. Ноги нелепо подымаются кверху, пока кто-то из нянечек-старух не вмешивается.

Носилки поворачивают к выходу ногами. Еще не сошли со ступенек первого марша, как в ванной комнате, разрывая тишину, полилась из крана вода. И почти задевая носилки, туда прошлепала голыми ногами уборщица с ведром и тряпкой…»

Едва ли можно найти более материалистическое описание смерти. И наверное тот, кто так от нее шарахался и не оказывал ей при жизни достойных знаков внимания, этого рассказа заслужил. Но не только его.

Я не имею в виду советский официоз — «Совет народных комиссаров Союза ССР и Центральный комитет ВКП(б) с прискорбием извещают о смерти выдающегося русского писателя, талантливого художника слова, пламенного патриота нашей Родины, депутата Верховного Совета СССР Алексея Николаевича Толстого», не говорю о статьях в «Правде» и «Литературной газете».

Я имею в виду отклики людей, Толстому гораздо более близких, хотя и разделенных с ним верстами и милями. Тех, от кого он ушел.

На следующий день после смерти Толстого Бунин писал в дневнике:

«24.2.45. Суббота. В 10 вечера пришла Вера и сказала, что Зуров слушал Москву: умер Толстой. Боже мой, давно ли все это было — наши первые парижские годы и он, сильный, как бык, почти молодой!

25.2.45.

Вчера в 6 ч. вечера его уже сожгли. Исчез из мира совершенно! Прожил всего 62 года. Мог бы еще 20 прожить.

26.2.45.

Урну с его прахом закопали в Новодевичьем».

И больше ничего в те дни Бунин в дневнике не писал.

Могила Алексея Толстого.

Чисто по-толстовски, по-алексей-толстовски отреагировал на смерть своего друга Соломон Михоэлс.

«Михоэлс был болен и лежал в постели, когда позвонили и сообщили о смерти Толстого. Соломон Михайлович, бледный до какой-то серости, приподнял голову и сказал:

— Что ж! Провожать Алексея ты пойдешь одна. Прошу тебя сразу — сегодня достань мне рюмку водки и обещай мне не плакать…»

«Целая эпоха связана у меня с Алексеем — двадцать лет, наполненных серьезнейшим общением в искусстве, дружбой, приятельством, размолвками, мировыми, охлаждениями и вспышками привязанности, — писал Федин. — Все это вытекало из его характера — женского, коварно-лукавого, широкого и мелочного одновременно. Все соединенное с его образом неизгладимо, как сама жизнь. Гаргантюа, помещик, грубый реалист и циник, эстет и благородный русский сказочник, осмеятель символистов и сам символистический мастер, труженик, собутыльник— он жил с философией Омара Хайяма и ненавидел в жизни только одно— смерть… Его девиз был: делать все для того, чтобы делать свое искусство. Но для того, чтобы сделаться великим художником, ему недоставало нищеты. Дар его был много выше того, что им сделано.

Никто после него не займет его положения, потому что ни у кого нет его жажды занимать положение, в сочетании с великолепными данными для этого. Но Россия пожалеет не раз, что Толстой не поднялся на ту высоту, которую должен был занимать по природе. Художник в нем вечно бился с человеком за свои высшие права, но чересчур часто человек брал верх своими выгодными правилами.

И все же это было существо гармоническое. Толстой не любил душевного раздора и не терзался им, как не любил житейских неприятностей. В сущности он был “наслажденцем”, и главная его сила заключалась в плотском обожании жизни. Никто не умел так описать счастье и бездумную радость бытия, как он. Размышления он допускал в свое душевное хозяйство только тогда, когда мысль утверждала силу, радость, удовольствие. Среди русских писателей он был поэтому редкостью.

Я хотел бы, чтобы за упокой его души было выпито столько, сколько я выпил с ним во время наших пирований…»

Была и другая реакция на смерть писателя, своего рода vox populi. О ней рассказывала Валентину Берестову Людмила Ильинична Толстая:

«Не помню, где я записал ее разговор с управдомом. “Такой обеспеченный человек, все у него было, а умер”».

Вот уж точно, на что нечего возразить. но, пожалуй, самые верные слова для жизни и смерти Алексея Толстого, поднявшись над материальным и плотским, нашел Борис Зайцев:

Н. Андреев.

«Борис Константинович Зайцев».

1923.

«По таланту, стихийности (писал всегда с силой кита, выпускающего фонтан) в России соперников не имел. Прожил жизнь бурную, шумную, но и мутную, со славой, огромными деньгами, домом-музеем в Царском Селе, тремя автомобилями. Был ли душевно покоен? Не знаю. По немногому, оттуда дошедшему, благообразия в бытии его не было. Скорее тяжелое и неясное. Он любил роскошь, утеху жизни, но не весь был в этом.

В живых его нет. И все кажется, что его жизнь была очень уж мимолетной, такой краткой… От всего шума, пестроты, вилл, миллионов и автомобилей точно бы ничего не осталось. Блеснул, мелькнул, написал “Петра” с яркостью иногда удивительной, с удивительной не-духовностью и прицелом на современность (по начальству) — и нет его. О нем вспоминаешь с туманной печалью… теперь спит мирно. О бессмертии души много мы с ним говорили когда-то».

И последнее. В самом начале я привел пренебрежительный отзыв графа Игнатьева о графе Толстом. Но вот запись из дневника Федина в день похорон Алексея Толстого: «Помню, как подходя к гробу Алеши, Игнатьев опустился на колени и долго стоял с опущенной головой».

На этом и поставим точку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

/00.jpg)