- 5 -

Алексей Варламов.

"Красный шут. Биографическое повествование об Алексее Толстом".

Глава пятая

Путь к прозе

«Жаль будет, если Алексей Толстой окажется лишь временным гостем в поэзии, если романист и рассказчик похоронит в себе рано умершего поэта, как это часто случается с беллетристами», — писал в рецензии на книгу стихов «За синими реками» Волошин.

И тем не менее произошло именно то, чего Волошин опасался: в поэзии Толстой оказался гостем. Он, правда, писал своему другу в марте 1910 года: «Теперь я так отрешен от поэзии, что стал понимать настоящую ее красоту, таинственную грусть, которой так мало в современной поэзии подбрюсовского толка», — но это уже было прощание с «цехом поэтов», это был голос человека, расстающегося со стихами, как расстается человек с каким-то очень важным, но конечным периодом своей жизни. Отсюда и критический настрой по отношению к тому, что еще совсем недавно влекло его: «Здесь у нас еще пуще все мыкаются высуня языки по гостям и вечерам. В Академии читал Андрей Белый, но я его не слушал — очень хитро и, кажется мне, он касается заповедных вещей, поэтам которых слушать не следует… В голове окурки, а на душе кошки».

Впрочем, по иронии судьбы в дальнейшем Толстой именно Волошина считал виновником своего расставания с поэзией и обращения к прозе: «1908 год я прожил в Париже, где дружба с Максимилианом Волошиным привела меня в кружок символистов. В 1909 году, в Коктебеле, слушая переводы с Анри де Ренье Мак. Волошина, я почувствовал (в тот вечер) в себе возможность писать прозу. Тогда же я написал подряд в три дня три маленьких рассказа, полуфантастических из XVIII века. Таково начало моего писания прозы».

Проза, к которой обратился наш герой, обыкновенно считается искусством более низкого порядка, не требующим специального ухода. Во всяком случае в недолгие года Серебряного века это было именно так. И если можно представить себе Академию стиха или «Цех поэтов», то вообразить то же самое по отношению к прозе довольно сложно. Русская проза начала века не выражала себя через направления, манифесты, она одевалась и вела себя куда скромнее, но это не значит, что к ней предъявлялись менее строгие требования. Толстому нужно было найти в прозе, как и в поэзии, свой голос и свою тему.

Если самая первая прозаическая книга Алексея Толстого «Сорочьи сказки» напоминала его стихи и темой, и образами (о ней хорошо сказано у Бунина: «Я редактировал тогда беллетристику в журнале “Северное сияние”, который затеяла некая общественная деятельница, графиня Варвара Бобринская.

А. Толстой. «Сорочьи сказки».

И вот в редакцию этого журнала явился однажды рослый и довольно красивый молодой человек, церемонно представился мне (“граф Алексей Толстой”) и предложил для напечатания свою рукопись под названием “Сорочьи сказки”, ряд коротеньких и очень ловко сделанных “в русском стиле”, бывшем тогда в моде, пустяков. Я, конечно, их принял, они были написаны не только ловко, но и с какой-то свободой, непринужденностью, которой всегда отличались все писания Толстого…»), то очень скоро Толстой понял, что на этих «пустяках» далеко не уедешь, и Бунин, хотя и свысока отзывался о молодом Толстом, был прав, утверждая: «…с самого начала своего писательства проявил он великое умение поставлять на литературный рынок только то, что шло на нем ходко, в зависимости от тех или иных меняющихся вкусов и обстоятельств».

Толстой в этом смысле был далек от того высокого, трагического понимания роли художника, посредника между Богом и людьми, пророка, какое предлагали символисты, и возможно, это еще одна причина, заставившая его оставить поэзию. Он был профессионал, можно сказать литературный делец (если не вкладывать в эти определения оскорбительный смысл), он не считал себя пером в руках Бога и не был орудием языка. Его писательское кредо очень точно изложил впоследствии с его слов пасынок писателя Федор Крандиевский: «Отчим посмеивался над писателями и поэтами, которые могут писать лишь в минуты «вдохновения». Это удел дилетантов. Писательство — это профессия. Писатель не должен ждать, когда вдохновение сойдет на него. Он должен уметь управлять «вдохновением», вызывая его, когда это ему нужно…»

Алексей Николаевич Толстой.

Точно так же он хорошо понимал и чувствовал, что пойдет на русском, а потом и советском журнально-книжном рынке. В 1910-е годы Толстой принялся писать о том крае, в котором родился, и тех людях, что его окружали. Именно они, герои первых глав этой книги — Тургеневы, Баговуты, Толстые, Бостромы — стали персонажами его художественных произведений. «Это были рассказы моей матери, моих родственников об уходящем и ушедшем мире разоряющегося дворянства. Мир чудаков, красочных и нелепых… Это была художественная находка».

Под его пером эти люди превращались в еще более ярких и самобытных персонажей, нежели были на самом деле. Он их лепил, он писал их так, что мы можем их увидеть, услышать, почувствовать, человеческая плоть просвечивала сквозь его страницы. Особенность этой прозы заключалась в том, что Толстой ощущал себя не просто певцом, но последним летописцем и даже могильщиком этого мира, однако печали такая роль у него не вызывала. Этот жизнелюбивый человек писал о вымирании дворянства. Схожий мотив можно найти и у Бунина в «Суходоле» или «Деревне», и у Чехова в «Вишневом саде», но Толстой грубее и насмешливее обоих. Чехов мог назвать свою последнюю пьесу комедией, но смешного в ней не так уж много; для Бунина уходящее дворянство — и вовсе свое, кровное, он пишет с болью о его судьбе; а Толстому, по большому счету, не жалко и не больно (вот, к слову сказать, еще одна причина, по которой Бунин мог так недоверчиво относиться к графству Толстого: был бы настоящий граф, иначе писал бы), ему смешно и, быть может, даже чуть-чуть злорадно.

Мотив вымирания целого сословия русских помещиков хорошо чувствуется в рассказе «Смерть Налымовых» с его ярко выраженной мистической нотой или в повести «Неделя в Туреневе», где говорится о «запустении шумливой когда-то туреневской усадьбы, но некого больше было пугать, некому жаловаться…

Все вымерли, унеся с собою в сырую землю веселье, богатство и несбывшиеся мечты, и тетушка Анна Михайловна одна-одинешенька осталась в просторном туреневском дому».

Тетушка Анна Михайловна в «Неделе в Туреневе» списана с Марии Леонтьевны Тургеневой, очень близкого Толстому человека. И в жизни, и в повести она бездетна, но у нее есть любимый племянник Николенька, который не хочет ничего делать, кроме как пить шампанское в буфете, но, совершенно разорившись, от полной безысходности он приезжает к Анне Михайловне со своей любовницей Настей. Тетушка — доброе сердце — его принимает и мечтает наставить на путь истинный, хотя и сомневается в том, что ей это удастся. Такова экспозиция и завязка маленькой драмы, в которой помимо религиозной тетки и ее племянника участвуют две девицы — воспитанница Анны Михайловны Маша и племянница местного священника отца Ивана Раиса. Весь дальнейший сюжет — бурлескная история о том, как похотливый с детства, развратный «пенкосниматель» Николенька пытается соблазнить и ту и другую девицу (при этом соблазниться обе не прочь), а тетушка в сердцах восклицает: «Да что, в самом деле, мало тебе одной бабы! Да как ты догадался только так устроиться…»

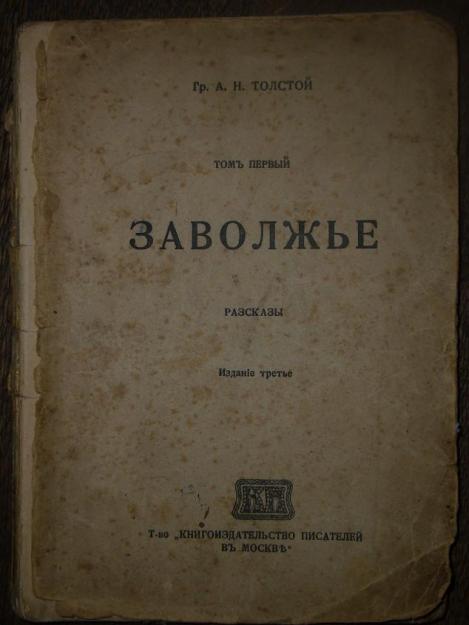

Эта повесть вместе с другими рассказами вошла в книгу, которая получила название «Заволжье», и ее успех сразу же намного превзошел успех толстовских стихов.

Алексей Толстой. «Заволжье».

Если прежде Алексей Толстой был известен сравнительно узкому кругу поэтов, то теперь его ждала настоящая слава, и отчетливее всего она прослеживается в письмах того времени.

«Толстой — несомненный талант, писатель-реалист, “восходящая звезда”, — писал Брюсов П. Б. Струве. — Сейчас Толстой самый видный из молодых беллетристов… он уже настолько на примете, что даже неудачи его интересны».

Благодаря прозе имя Толстого стало известно и в другом лагере. «В той же книжке Шиповника, — сообщал Горькому А. А. Смирнов, — “Заволжье” гр. Алексея Н. Толстого, — прочтите, коль попадется. По-моему, талантливо. Это — Алеша, эдакий увалень был, сын Александры Леонтьевны Бостром… Теперь увалень — модернист. Похабные стихи пишет. Их не одобряю».

Прочитавший Толстого Горький сообщал своим адресатам: «Обратите внимание на Алексея Н. Толстого, прочитайте его “Заволжье” и рассказы в “Аполлоне” — стоит! Про него говорят, что он близок с Кузминым и прочими, но — сам он мне кажется здоровым парнем…» «В нашей литературе восходит новая сила, очень вероятно, что это будет первоклассный писатель, равный по таланту своему однофамильцу. Я говорю об Алексее Толстом».

Наконец и сам Толстой писал тетушке Марии Леонтьевне 20 сентября 1910 года: «Положение мое упрочается, и все мне прочат первое место в беллетристике, не знаю, как это выйдет».

Так 27-летний граф стал прозаиком, писателем, эпиком, а проза отличалась от стихов не только силой вдохновения, размером и отсутствием рифмы, но и тем, что тут были совсем другие деньги. Жить на поэзию даже в Серебряный век едва ли было возможно, если только автор стихов не Блок. Гумилев ездил в Африку отнюдь не на гонорары, полученные в «Аполлоне», а на наследство отца, и Толстой, давно прокутивший свои 30 тысяч, доставшиеся от графа Николая Александровича, и то и дело просивший деньги у Бострома, наконец-то смог ощутить не одну моральную, но и вещественную выгоду писательского труда.

«После того как появился рассказ «Неделя в Туреневе» наши материальные дела пошли на поправку. Издатель «Шиповника» С. Ю. Копельман предложил Толстому договор на очень лестных для молодого писателя условиях: издательство обязывалось платить за право печатания всех произведений А. Н. Толстого ежемесячно по 250 рублей при отдельной оплате каждого нового произведения», — вспоминала С. И. Дымшиц.

Толстой стал популярен.

«На одном из вечеров был в гостях начинавший входить в большую моду Алексей Николаевич Толстой с его тогдашней женой Софьей Исааковной.

Мартирос Сарьян.

«Женщина в маске (С. И. Дымшиц)».

Первою в столовую, где уже сидело много гостей, вошла графиня — красивая черноволосая женщина, причесанная в стиле Клео-де-Мерод, в строгом, черном платье, перехваченном по бедрам расписанным красными розами шарфом. За графиней появился граф — плотный, крутоплечий, породистый, выхоленный и расчесанный, как премированный экземпляр животноводческой выставки. В спадающей на уши парикообразной прическе, в модном в те годы цветном жилете и в каких-то особенного фасона больших воротничках — сознательное сочетание старинного портрета и модного дендизма.

Веселые карие глаза с “наглинкой” жадно шныряют по всему миру: им, как молодым псам, — все интересно. Но вот они делают стойку: Толстой внимательно прислушивается к вспорхнувшей перед ним в разговоре мысли. Из нижней, розово-вислой части его крупного красивого лица мгновенно исчезает полудетская губошлепость. Уже не слышно его громкого “бетрищевского” — ха-ха-ха. На лбу Алексея Николаевича появляются складки — он думает: медленно, упорно, туго. Нет, он не глуп, как меня уверяли в Москве, хотя и не мастер на отвлеченные размышления. Думает он, правда, не умом, но думает крепко всей своей утробой, страстями и инстинктами. В нем, как в каждом художнике, сильна память, но не платоновская “о вечном”, а биологическая — о прошлом. Когда Толстой разогревается в разговоре, в нем чувствуется и первобытный человек, и древняя Россия», — вспоминал Федор Степун.

Однако не всем этот замечательный человеческий экземпляр и его творения пришлись по душе. Были у Толстого, как и положено писателю, литературные недруги. В «Заволжье» увидели не просто «рассказы из дворянского быта, тоже написанные во вкусе тех дней: шарж, нарочитая карикатурность, нарочитые (да и не нарочитые) нелепости», как заметил позднее снисходительный Бунин. В повестях Алексея Толстого увидели пасквиль на дворянство.

«…Волосы встали бы дыбом, если бы в том, что он пишет, оказалась хотя нота жизненной правды… Остается одно признать — перед нами профессиональное клеветничество, потрафляющее инстинктам рынка и толпы…», — клеймил Толстого в суворинском «Новом времени» А. Бурнакин в статье «Беллетрист клеветы».

По мнению Елены Толстой, Велемир Хлебников именно о Толстом писал:

Пустил в дворянство грязи ком.

Ну, что же! Добрый час!

Одним на свете больше шутником,

Но в нем какая-то надежда умерла,

Когда услышали ложь…

Своя правда в этом есть. Толстой действительно издевался над дворянством и в «Заволжье», и в своем первом романе «Две жизни» с его героями — похотливой кладоискательницей помещицей Степанидой Ивановной, живущей в деревне Гнилопяты, и ее несчастным мужем-генералом, его племянницей Соней и ее отцом-занудой, Сониным мужем Николаем Николаевичем, как две капли воды похожим на Николушку из «Недели в Туреневе». И даже хуже него:

«Правда, первая же свадебная ночь едва не окончилась катастрофой. Николай Николаевич, когда их оставили, наконец, вдвоем во флигельке в саду, не говоря ни слова, даже не лаская, только ужасно вдруг побелев, приблизил к Сонечке страшное лицо свое — выпуклые, остекленевшие глаза, трясущиеся губы, — хрустнул зубами и повалился вместе с женой на кружевную постель.

Сонечка молча слабо сопротивлялась. Было так, будто ее убивают. Упала, погасла свеча. Невидимый зверь рвал на ней кружева, зарывался зубами, холодным носом в шею. Кончился этот ужас глубоким обмороком молодой женщины».

Николушка из «Недели в Туреневе» при всех своих недостатках был по крайней мере заботливый любовник, Николай Николаевич — едва ли не насильник (неслучайно одна из пьес Толстого, тематически примыкающая к «заволжскому циклу», так и называется «Насильники»).

Но самое смешное и неприличное в «Чудаках» — это то, как тетушка Степанида Ивановна посвящает свою племянницу в тайны взрослой жизни.

«В полночь в дверь постучали. Сонечка похолодела и не ответила. Дверь без скрипа приотворилась, и вошла Степанида Ивановна в ночной кофте и в рогатом чепце. Лицо у нее было странное, точно густо, густо напудренное. Ротик кривился. Свеча прыгала в сухоньком кулачке. Генеральша подошла к постели, осветила приподнявшуюся с подушек Сонечку и громким шепотом спросила:

— Замуж хочешь?

Лицо у генеральши было, как у мертвеца, глаза закатывались, сухой ротик с трудом выпускал слова.

— Замуж хочется тебе? — переспросила она, и пальчики ее вцепились в плечо Сонечки. Она откинулась к стене, пролепетала:

— Бабушка, что вы, я боюсь.

— Слушай, — генеральша наклонилась к уху девушки, — я сейчас смотрела на него, он всю рубашку на себе изорвал в клочки.

— Что вы? О чем? Кто рубашку изорвал?

— Смольков. Павлина так устроила, придумала… Он настоящий мужчина. Софочка, я давно не видала таких… Будешь с ним счастлива.

И генеральша, внезапно обняв девушку за плечи, принялась рассказывать о том, что считала необходимым передать девушке, готовящейся стать женой. Говорила она с подробностями, трясла рогатым чепцом, перебирала пальцами. Угловатая, рогатая ее тень на стене качалась, кланялась, вздрагивала.

Сонечка не пропустила ни звука из ее слов и, внимая, чувствовала, что проваливается в какой-то бездонный стыд и ужас…

— Больно это и грешно, — шептала генеральша. — Самый страшный грех на свете — любовь, потому ее так и хотят, умирают, и хотят, и в гробу нет покоя человеку…

Долго еще бормотала Степанида Ивановна, под конец совсем несвязное, и не замечала, что Сонечка уже лежала ничком, не двигаясь. Тронув холодное лицо девушки, генеральша пронзительно вскрикнула и принялась звонить в колокольчик».

Но для чего он, граф, аристократ, смеялся, издевался, потешался над дворянством, над предками своими и родней, не жалея ни стара, ни млада, ни мужчин, ни женщин? Почему был смех и не было невидимых миру слез, не было любви и сострадания, если действительно он видел, что этот мир уходит? Пусть даже не сострадания, но хотя бы уважения? Отчего писала ему его любимая тетка Мария Леонтьевна, в общем-то с симпатией выведенная в «Неделе в Туреневе»: «Дорогой Алеханушка, прочла повесть, — но я не могу быть судьей — слишком это близко, и те чувства, которые так недавно пережиты и болезненны в душе, затемняют самую повесть. Осталось тяжелое чувство взворошенных, незажитых ран. Но все же и я чувствую тонкий юмор, который во всей повести».

Тут не просто тонкий юмор, рискну предположить, что Толстым с самого начала двигала литературная месть, и в заволжском цикле это хорошо чувствуется. Автор «Заволжья» мог сколько угодно щеголять или спекулировать графским титулом, но борьба за это графство слишком горьким воспоминанием отзывалась в его душе, и в своей ранней прозе он, быть может, даже помимо воли, сильнее всех прочих чувств, через гротеск и фарс выразил свою обиду. У него были другие взворошенные незажитые раны, чем у его тетки. Он отомстил и волжскому и заволжскому дворянству, которое столько лет отказывалось его принимать в свои ряды, точно так же как несколько лет спустя отомстит символистам за то, что его изгнали (и первым из них будет — Блок). Он не простил им унижения своего и своей матери, когда они голосовали, принять его или не принимать в свои ряды, он посмеялся над ними и им нахамил, и самые проницательные поэты времени — Блок и Хлебников— это почувствовали и оскорбились, потому что никогда не относились к литературе как способу отомстить, считая это инфантильным и недостойным настоящего художника.

Леон Бакст.

«Зинаида Гиппиус».

1906.

Гиппиус позднее вспоминала (хотя на ее воспоминания наложилось впечатление о возвращении Толстого в СССР): «Это был индивидуум новейшей формации, талантливый, аморалист, je m'en fichiste, при случае и мошенник. Таков же был и его талант, грубый, но несомненный: когда я читала рукописи, присылаемые в “Русскую мысль” (в 1910–1911 году), я отметила его первую вещь, — писателя, никому не известного».

Александр Блок.

Два года спустя после выхода «Заволжья», в 1913 году, Блок записывал в дневнике: «На днях мы с мамой (отдельно) прочли новую комедию Ал. Толстого — “Насильники”. Хороший замысел, хороший язык, традиции — все испорчено хулиганством, незрелым отношением к жизни, отсутствием художественной меры. По-видимому, теперь его отравляет Чулков: надсмешка над своим (выделено мной. — А.В.), что могло бы быть серьезно, и невероятные положения: много в Толстом и крови, и жиру, и похоти, и дворянства, и таланта. Но, пока он будет думать, что жизнь и искусство состоят из “трюков” (как нашептывает Чулков, — это, впрочем, мое предположение только), — будет он бесплодной смоковницей. Все можно, кроме одного, для художника; к сожалению, часто бывает так, что нарушение всего, само по себе позволительное, влечет за собой и нарушение одного — той заповеди, без исполнения которой жизнь и творчество распыляются».

1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

/00.jpg)