- 10 -

Александр Махов.

"Караваджо".

Глава десятая. Неаполь и мальтийская эпопея.

Неаполь поразил его, как и любого, кто впервые оказывается в этом удивительном городе, живописно раскинувшемся амфитеатром вокруг бухты, которую охраняет с юга верный страж — двугорбый Везувий. По площади и числу жителей шумная столица Королевства обеих Сицилий в три раза превышала тогдашний папский Рим. За год до появления Караваджо в Неаполе там побывал Сервантес, который отозвался о нём в романе «Дон Кихот» как о «самом богатом и самом развращённом городе в целом мире».

Испокон веков Неаполь был средоточием разительных контрастов и таковым остаётся поныне. Драматург Эдуардо Де Филиппо одну из своих пьес так и назвал «Неаполь — город миллионеров» — там роскошь дворцов уживается с ужасающей бедностью народных кварталов, утопающих в завалах зловонного мусора, с чем и сегодня приходится сталкиваться любому человеку, оказавшемуся в городе.

В бытность там Караваджо вице-королём Неаполя был дон Хуан Альфонсо Пиментель де Эррера, более известный в литературе под именем граф Бенавенте. Он оставил о себе недобрую память как о неумелом, вороватом и жадном правителе, чья грабительская налоговая политика порождала частые взрывы народного возмущения, жестоко подавляемые военной силой. В городе часто ощущалась нехватка продовольствия, особенно хлеба, хотя в порту шла бесперебойная загрузка отборным зерном судов, отплывающих в Испанию.

Несмотря на гнёт, бесправие и засилье испанской военщины, Неаполь не утратил своей характеристики самого жизнерадостного и певучего города на всём Апеннинском полуострове, чем он обязан прежде всего благодатному климату и щедрой природе. Древние греки прекрасно знали, где основывать свои колонии. Закрепившиеся там первые поселенцы назвали свой город Новым городом, по-гречески Неаполь, что на итальянском превратилось в Наполи. Солнце, ласковое море и цветущая круглый год богатая растительность — всё это способствовало появлению в тех благодатных краях весёлого и неунывающего племени плутоватых людей, не привыкших особенно себя утруждать, коль скоро земля и море щедро одаривали их своими богатствами. Не удивительно, что именно у неаполитанцев укоренилась склонность к dolcefar niente — сладостному ничегонеделанию.

Данных о пребывании Караваджо в Неаполе сохранилось немного, и места его обитания неизвестны. Памятуя об объявленной награде за его голову, он был осторожен и вёл уединённый образ жизни, избегая людных мест, а тем паче любых стычек с шумливыми соседями по дому. В роли связного с внешним миром выступал весельчак и проныра Чекко. Художника часто подмывало плюнуть на все опасения и страхи и влиться в живой поток муравейника центральной улицы Толедо. Его так и подмывало посидеть в кабачке на набережной Санта-Лючия за стаканом вина и послушать игру бродячих музыкантов. Неаполитанцы славятся своей музыкальностью, а их дивные песни заставляют забыть всё плохое.

О неаполитанском затворничестве Караваджо красноречиво свидетельствуют только написанные им картины, по которым можно воочию убедиться, как со временем менялось настроение и страх покидал его, а состояние подавленности духа уступало место неукротимому желанию творить, поскольку только в искусстве он видел смысл своего существования на земле.

Согласно договорённости сразу по приезде он обратился за содействием к дону Марцио Колонна, одному из братьев маркизы Костанцы, который пользовался большим весом в Королевстве обеих Сицилий, где в течение четырёх лет занимал пост главы городского управления Неаполя и был награждён королём Филиппом III орденом Золотого руна. Через него художник был введён в круг состоятельных меценатов. В начале октября Караваджо побывал на приёме в королевском дворце по случаю тридцатипятилетней годовщины победы в морском сражении при Лепанто, которая шумно отмечалась всем христианским миром. В городе был произведён праздничный салют со стоящих на рейде в Неаполитанском заливе военных кораблей, а на набережной и площадях устроены народные гулянья с музыкой и фейерверком. На приёме он увидел некоторых героев памятного сражения и среди них старого адмирала Маркантонио Колонна и его зятя — контр-адмирала графа Антонио Карафа. Получилось, что в Неаполе Караваджо оказался под покровительством и надёжной защитой этих двух породнившихся аристократических кланов, с которыми были вынуждены считаться испанские правители Королевства обеих Сицилий.

Первым его заказчиком оказался далматинец Никколо Радул ович, удачливый коммерсант и судовладелец из Бари, один из отпрысков по материнской линии семейства папы Григория XIII. Сохранился документ, датированный 6 октября 1606 года, о снятии Радуловичем с банковского счёта двухсот золотых скудо для оплаты гонорара Караваджо за алтарный образ «с изображением Богоматери с Младенцем в окружении ликующих ангелов и стоящими внизу святыми Домиником, Франциском, Николаем и Витом»68. Оказавшись на чужбине и живя в постоянном страхе быть узнанным, опальный мастер после получения аванса не стал медлить и играть в прятки с заказчиком, как это было с послом моденского герцога, и к середине ноября завершил работу над алтарным образом. Судить о нём невозможно, так как картина была утеряна. Но мы знаем, что Караваджо был противником всякой условности — вряд ли он изобразил «ликующих ангелов», как того пожелал заказчик. В доме своего покровителя дона Марцио Колонна Караваджо познакомился с местным живописцем Караччоло по прозвищу Баттистелло, который видел лучшие его работы в Риме и был о них самого высокого мнения. Считается, что под влиянием первой неаполитанской работы Караваджо Баттистелло написал одну из своих картин, украшающих поныне церковь Санта-Кьяра в городке Ноло близ Неаполя.

К началу зимы Караваджо уже имел ряд выгодных заказов, что значительно подняло его тонус, а тут ещё накануне рождественских праздников в Неаполе объявился его старый знакомый Делла Порта, прибывший на премьеру своей очередной комедии. Он порассказал немало любопытного о последних событиях в Вечном городе, где отсутствие Караваджо оказалось на руку Бальоне и Помаранчо. Их постоянная угодливость и заискивание перед властями были наконец вознаграждены, и оба удостоились почётного рыцарского звания кавалера, составив компанию Чезари д’Арпино, который после напугавших его до смерти ареста и отсидки в Тор ди Нона тяжело переживал опалу и пребывал в унынии, проводя большую часть времени в своём имении под Римом.

Была и ещё одна новость похлеще, касающаяся уже самого Караваджо. Поскольку престарелый Дзуккари по болезни отошёл от руководства Академией Святого Луки, предстояли выборы нового президента. На них друзья Караваджо возлагали большие надежды, так как папа Павел V неожиданно для всех решил предоставить руководству академии ежегодное право в день своего тезоименитства помиловать одного из приговорённых к смерти. Не исключено, что, предоставляя такое право академии, папа имел в виду именно Караваджо, за которого ратовали не только его племянник Шипионе Боргезе, но и многие влиятельные меценаты. Кроме того, возможно, папе хотелось этим необычным своим решением поставить на место голосовавших за него на конклаве и возомнивших о себе кардиналов-доброхотов, показав всем этим Фарнезе и Орсини, кто в Риме подлинный хозяин.

Среди претендентов на руководящие должности в академии фигурировали старейший мастер Просперо Орси «Гротесковый» и вновь испечённый кавалер Бальоне. Однако последний, не забыв прежние обиды, ко всеобщему удивлению, затеял новую судебную тяжбу против начинающего художника по имени Карло Боделло. Он заявил во всеуслышание, что этот парень, будучи не принятым в члены академии, собирался якобы убить его по наущению Сарачени, Борджанни и других злоумышленников, которых науськивал против него скрывающийся от правосудия Караваджо. Но представленные Бальоне доказательства затеваемого убийства оказались для судей недостаточными, и дело развалилось.

— Эта бестия Бальоне так ничего и не добился, — закончил свой рассказ Делла Порта. — Зато наделал много шума, заставив вновь говорить о себе как несчастной жертве завистников. А чему там завидовать — ума не приложу!

Караваджо отвёл душу в компании балагура Делла Порта. Истый неаполитанец, тот показал молодому другу красоты родного города и однажды, наняв сговорчивого vetturino (извозчика), свозил его на пролётке к дремлющему Везувию, где на пологих склонах окрестные крестьяне, разрыхлив застывшую лаву с помощью посадок кактусов, насадили великолепные рощи цитрусовых и миндаля. Под их пышными кронами были скрыты развалины когда-то процветавшего Геркуланума, погибшего одновременно с Помпеей под слоем пепла. Дни, проведённые с неугомонным Делла Порта, тонким знатоком нравов и обычаев неаполитанцев, раскрыли Караваджо глаза на неведомый ему мир, столь непохожий на чопорный папский Рим. И сколь кричащими ни были бы вопиющие контрасты, встречающиеся на каждом шагу, и как нагло и безнаказанно ни действовала бы преступная каморра, державшая в страхе весь город, здесь было куда больше простоты и естественности в отношениях между людьми, жившими в большем согласии с окружающей их природой, нежели в Риме.

Воодушевлённый увиденным, Караваджо засел за работу. В Неаполе он трудился с поразительной отдачей сил и быстротой, словно чувствуя, что отпущенное ему в жизни время с каждым днём неумолимо сужается, как шагреневая кожа. Однажды с ним уже было так, когда он, объявившись в Риме без гроша в кармане, вынужден был малевать по две-три «картинки» в день для перекупщика Лоренцо или хозяина харчевни, который из милости подкармливал голодного художника. Но тогда им двигало не только желание во что бы то ни стало выжить, но и тщеславное желание утвердиться в новом для него мире. Теперь же было другое — он торопился, боясь не успеть поведать своим искусством миру то, что хотел и считал своим долгом.

Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Семь дел Милосердия».

1607.

Церковь Пио Монте делла Мизерикордия, Неаполь.

На первый взгляд может показаться невероятным, что, подписав в середине ноября 1606 года выгодный контракт за четыреста семьдесят дукатов на написание большого алтарного образа, он уже 7 января наступившего нового года завершил работу над одним из лучших и сложнейшим по композиции монументальным полотном «Семь дел Милосердия » (390x260). Оно несколько превосходит по габаритам «Успение Богоматери», но уступает ему по накалу драматизма. Создаётся впечатление, что его прорвало и он творил в каком-то угаре, доказывая всем и прежде всего самому себе, на что способен.

Картина написана по заказу благотворительной конгрегации Пио Монте делла Мизерикордия. Это было филантропическое сообщество, созданное в 1601 году семью молодыми отпрысками состоятельных неаполитанских семей, прослушавшими курс лекций на философском и правовом факультетах знаменитого Неаполитанского университета — рассадника либерализма и вольнолюбия. В основу своей деятельности они положили шесть заповедей Христа ученикам, о чём повествует евангелист Матфей: «Я голоден был — и вы Меня накормили, жаждал — и вы Меня напоили, был чужестранец — и вы Меня приютили, был наг — и вы Меня одели, болен был — и вы ходили за Мной, был в тюрьме — и вы Меня навестили».

Проникшись чувством сострадания к несчастной доле большинства неаполитанцев, прозябавших в нищете и бесправии, молодые сподвижники благого дела взяли под своё покровительство госпиталь Инкурабили для неизлечимых больных, создали грязе- и водолечебницу на богатом термальными источниками острове Искья, организовали в городе сеть бесплатных харчевен для бедняков и ночлежек для бездомных. Уже через год учреждение новой конгрегации было официально признано испанским королём Филиппом III, а позднее и папой Павлом V. Благотворительный фонд постоянно пополнялся крупными пожертвованиями от частных лиц. На собранные средства в короткие сроки была построена церковь Пио Монте делла Мизерикордия, которая представляет собой необычный восьмигранник, богато декорированный лепниной в духе нового стиля барокко.

Помимо главного алтаря в ней было семь приделов, поскольку к шести евангельским заповедям была добавлена седьмая — предание земле тел усопших, что было более чем правомерно со стороны молодых учредителей конгрегации. Несмотря на благодатный климат, смертность в Неаполе была высока из-за непроглядной нищеты обитателей народных кварталов и частых вспышек смертоносных эпидемий. Ритуальные услуги, как и уборка мусора, были под контролем всесильной каморры, и тела умерших подолгу оставались непогребёнными, пока не находились нужные средства. Со временем у конгрегации появилась ещё одна немаловажная забота — выкуп пленников у берберийских корсаров, которые разбойничали, совершая набеги на прибрежные города и селения с острова Капри, своего опорного пункта.

К этим простым евангельским заповедям часто обращались многие мастера Возрождения. Но Караваджо гениально объединил их в одной композиции, с тем чтобы каждый сюжет имел своё независимое решение. Такого ещё не знала Итальянская живопись. Он изобразил обычную сцену из жизни улицы наподобие тех, которые разыгрываются на театральных подмостках. Во время последнего визита в родной город Делла Порта поводил своего молодого друга по театрам, ежевечерне заполняемым знатью и беднотой. Действительно, любое событие в Неаполе — будь то встреча друзей или религиозная процессия, свадьба или похороны — на всём лежал отпечаток театральности. Даже вывешенное для сушки прямо поперёк улиц постельное бельё или пёстрые лохмотья живо напоминают театральные декорации, на фоне которых, как на сцене, живут, плодятся, страдают и веселятся неунывающие неаполитанцы.

Изображённая Караваджо сцена, пронизанная тревожной энергией, вполне могла происходить ночью на углу улицы Трибунали и переулка Дзуроли, то есть в двух минутах ходьбы от места назначения картины и трактира Черрильо с номерами для проживания, воспетого тогдашним бытописателем жизни улицы поэтом Джованбаттистой Базиле в известном цикле «Неаполитанские музы»:

|

В трактире нахожу спасенье |

Здесь Караваджо любил проводить вечера со знакомыми художниками и здесь же находил нужные ему народные типажи для позирования. Трактир до сих пор пользуется известностью как одна из местных достопримечательностей. Богатые и бедные, аристократы и плебеи неожиданно предстают перед зрителем в этой ночной уличной сцене. В отличие от «Мученичества апостола Матфея» новая многофигурная композиция, состоящая из семи различных сюжетов, строится не по горизонтали, а по кругу, когда действие развёртывается справа налево по часовой стрелке. Вначале из тёмной ниши зарешеченного тюремного окна выглядывает кудлатая голова старого узника, которого молодая неаполитанка из сострадания старается спасти от голодной смерти.

Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Семь дел Милосердия».

Фрагмент.

1607.

Церковь Пио Монте делла Мизерикордия, Неаполь.

Испуганно глядя в сторону, боясь быть схваченной тюремной охраной, она обнажила грудь и приставила сосок к губам изголодавшегося старца. Позднее Рубенс повторит этот классический сюжет на своей известной эрмитажной картине «Отцелюбие римлянки».

Голод и болезни были бичом Неаполя, и в следующей сцене показано, как из тёмного проулка два могильщика выносят ногами вперёд мертвеца, подобранного близ тюрьмы, откуда умерших выбрасывали прямо на улицу.

Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Семь дел Милосердия».

Фрагмент.

1607.

Церковь Пио Монте делла Мизерикордия, Неаполь.

Виден лишь один из них, чей профиль напоминает черты самого художника. Им помогает рослый дьякон, освещающий проводы в последний путь высоко поднятым факелом. После картины «Взятие Христа под стражу» здесь Караваджо вторично и в последний раз прибегает к естественному, а не воображаемому источнику света. Слева другой невидимый источник, идущий снизу вверх, выхватывает из тьмы двух lazzaroni (босяков), сидящих на земле, у одного из них костыли.

Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Семь дел Милосердия».

Фрагмент.

1607.

Церковь Пио Монте делла Мизерикордия, Неаполь.

Над ними остановились двое ночных гуляк, возвращающихся с пирушки. Один из них со шпагой и в шляпе со страусовым пером. По совету своего товарища, стоящего у него за спиной, так что видно только его освещённое ухо, молодой щёголь готов из чувства сострадания к двум бедолагам отдать им свой пурпурный плащ-накидку, разрезав его шпагой надвое, чтобы те прикрыли наготу и согрелись на холодном ночном ветру. Тут же рыжебородый немец, хозяин Черрильо, приветливо встречает дородного путника, предлагая ему ночлег, а тот просит побеспокоиться и о его лошади, оставленной рядом у коновязи.

Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Семь дел Милосердия».

Фрагмент.

1607.

Церковь Пио Монте делла Мизерикордия, Неаполь.

За ними бородатый верзила-слуга, смахивающий на библейского Самсона, утоляет жажду, держа в руке бурдюк.

Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Семь дел Милосердия».

Фрагмент.

1607.

Церковь Пио Монте делла Мизерикордия, Неаполь.

Таким образом, на картине представлены все семь евангельских заповедей в их достоверном художественном воплощении посредством колоритных неаполитанских типажей.

Многофигурное полотно венчает великолепное изображение Богоматери с Младенцем, удерживаемых на весу двумя крылатыми ангелами, которые написаны в смелых ракурсах.

Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Семь дел Милосердия».

Фрагмент.

1607.

Церковь Пио Монте делла Мизерикордия, Неаполь.

Это одно из лучших изображений ребёнка Христа, с шаловливым интересом взирающего на разыгрываемые внизу взрослыми людьми непонятные сценки. Как знать, возможно, рисуя восхитительную головку малыша, Караваджо вдруг вспомнил, как однажды Лена сообщила ему о своей беременности. Его охватило неизъяснимое чувство радости при мысли, что он станет отцом. Но ветреная подруга вскоре исчезла из вида, а с нею забылось и впервые посетившее его чувство отцовства, которое уступило место страшному потрясению после трагедии, случившейся на площадке для игры в мяч.

Картина писалась в крайней спешке, и художник не единожды менял расположение шестнадцати фигур, добиваясь для каждой наиболее выразительного и независимого положения при непременном соблюдении направления света, исходящего от двух разных источников. Работа произвела сильное впечатление на заказчиков, и они поклялись, что впредь это творение ни за какие деньги не должно покидать главный алтарь церкви Пио Монте делла Мизерикордия. Ими был также наложен строгий запрет на его копирование.

Принятые меры не были случайны. Картина вызвала такой интерес, что один из влиятельных испанских грандов, близкий ко двору граф Хуан де Тасис Вилламедьяна, загорелся желанием приобрести творение Караваджо за две тысячи скудо или, если хозяева заартачатся, хотя бы снять с него копию. Местный живописец Баттистелло уже дал согласие выполнить просьбу испанца, который был без ума от римских работ Караваджо и готов был пойти на всё, лишь бы стать обладателем хотя бы копии шедевра. Однако молодые хозяева картины, пользовавшейся неимоверным успехом у неаполитанцев, не поддались соблазну и не пошли на уступки. Движимые патриотическими чувствами, они отвергли все притязания не в меру настойчивого богатого чужестранца. Принятое ими в 1607 году решение свято соблюдается до сих пор несмотря на все последующие перипетии, связанные с остракизмом Караваджо.

«Семь добродетелей» Микеланджело Меризи да Караваджо в Пио Монте делла Мизерикордия.

Рядом с картиной под стеклом выставлен как ценная реликвия договор с художником на её написание с указанием суммы выплаченного гонорара — четыреста семьдесят золотых скудо. Полотно никогда не покидало своё место у главного алтаря, даже когда в Риме по команде сверху многие работы Караваджо выносились из церквей и прятались в подвалах и на чердаках. Бернсон, нелестно отзывавшийся о творчестве художника, счёл картину «гротескной и сумбурной». Но для суеверных неаполитанцев она стала таким же талисманом, спасающим от чумы и других напастей, как и мощи их покровителя святого Януария, чьё изображение кисти Караваджо дошло до нас только в копии.

Маркиз де Сад, посетивший Италию в 1776 году и заинтересовавшийся загадочной личностью Караваджо, писал, увидев в Неаполе «Семь дел Милосердия»: «Картина настолько почернела, что, по правде говоря, её невозможно разглядеть как следует»70. Но, вероятно, не только слабая освещённость помешала маркизу высказать своё суждение о великом произведении — он просто не понял новаторство и демократизм искусства Караваджо. А вот что спустя более полувека писал о картине и её авторе его соотечественник, социалист Лавирон, павший при защите Римской республики в феврале 1849 года: «Он произвёл революцию среди бледных учеников эклектичной школы Карраччи и перевернул все новомодные представления о живописи, предложив вместо этого серьёзное изучение натуры... Его произведения вызвали невиданный интерес всех классов общества, особенно тех, которые ранее были равнодушны к живописи. Караваджо действительно открыл искусство народу, а его картины доступны пониманию и трогают всех»71. И всё же великое творение мастера продолжает темнеть, хотя коптящие когда-то плошки с воском заменены сегодня миниатюрными лампочками, имитирующими зажжённые свечи.

Раздосадованный отказом граф Вилламедьяна не успокоился и однажды пожаловал в мастерскую Караваджо собственной персоной в сопровождении двух рослых пажей в ярких одеяниях. Повёл он себя так, словно осчастливил мастера своим визитом. Рассматривая расставленные Чекко вдоль стены несколько полотен, граф особенно заинтересовался закреплённой на мольберте картиной «Давид с головой Голиафа», в которую Караваджо продолжал вносить поправки.

Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Давид с головой Голиафа».

1606.

Галерея Боргезе, Рим.

— Мне бы хотелось иметь эту картину, — заявил он. — Такого я ещё нигде не видел. Весьма оригинально!

— Благодарю вас, ваше сиятельство, — ответил Караваджо, — но к сожалению, работа написана для одного кардинала. Если же сюжет вас устраивает, можно подумать, чем я могу удовлетворить ваш тонкий вкус.

— Попробуйте, хотя для Давида я несколько староват. Пусть им станет один из моих пажей или ваш красавец Чекко!

Как и картина, Чекко произвёл на графа сильное впечатление. Он то и дело бросал на парня двусмысленные взгляды, стараясь невзначай дотронуться до него рукой, словно проверяя крепость его мускулов. Под конец они договорились, что художник напишет для графа две работы. На том и расстались.

Считается, что за семь лет своего пребывания в Неаполе и Риме этот испанец израсходовал на приобретение картин и изваяний около двадцати тысяч скудо. Дабы ублажить напористого гранда, которому нельзя было перечить, чтобы не нажить неприятности, Караваджо не стал ломать голову над композицией. Понравившийся графу «Давид» был припасён им для других целей; картина писалась в Дзагароло в тяжёлом расположении духа, когда мысль о неминуемом возмездии не покидала его ни на минуту. Теперь всё изменилось, и шумный успех первых неаполитанских работ не замедлил сказаться на настроении Караваджо, когда от былой угрюмости не осталось и следа.

Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Давид с головой Голиафа».

Это особенно ощутимо в новой созданной им версии «Давида с головой Голиафа» (90,5x116,5), написанной маслом на тополевой доске. Вновь позировал повзрослевший Чекко, так как Караваджо сразу отбросил мысль о пажах испанского гранда — уж больно глупо и непривлекательно выглядели их физиономии. Но одного из них, подобострастно пожиравшего глазами своего хозяина, он решил всё же изобразить на другой заказанной испанцем картине, пронизанной весенним настроением — «Юноша с веткой цветущего миндаля». О самой этой работе сохранилось только упоминание.

Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Давид с головой Голиафа».

Фрагмент.

На новой картине библейский герой с перемётной сумой за спиной держит в правой руке тяжёлый меч, прислонённый к плечу, а левой ухватил за волосы отрубленную голову врага, гордо показывая свой трофей зрителям. Его взгляд источает решимость и уверенность в своих силах. Фигура несколько выдвинута вперёд, так что зритель смотрит на неё как бы снизу вверх. В отличие от первого варианта на сей раз композиция построена в горизонтальном формате с тем же непроницаемым тёмным фоном, но уже с более выразительной светотеневой лепкой фигуры юноши и отрубленной головы. Прежний драматизм звучания картины значительно приглушён, да и выражение лица поверженного Голиафа с полуоткрытым ртом не выглядит больше столь трагично.

Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Давид с головой Голиафа».

Фрагмент.

Можно предположить, что, рисуя отрубленную голову, Караваджо хотел польстить самолюбию графа. Не заботясь о сходстве, он придал Голиафу черты уверенного в себе брюнета, каким и виделся ему заказчик. Ни для кого в городе не было секретом, что закоренелый холостяк граф Вилламедьяна проявлял повышенный интерес не только к собственной персоне, но и не обходил вниманием окружавших его смазливы юнцов, что являлось причиной сплетен и пересудов, вызывающих особое раздражение отцов и матерей аристократических семей, имеющих дочерей на выданье.

Но не исключено и другое: рисуя голову Голиафа, мастер, вероятно, хотел показать, каким станет его легкомысленный подмастерье по прошествии лет, когда прожитые годы наложат на него свой отпечаток и он будет смахивать на потрёпанного жизнью любвеобильного графа. Это было последнее изображение Чекко на холсте. По новой работе можно судить, что писалась она с присущим ранее Караваджо огоньком, когда затеплилась надежда на возвращение в Рим, с которым было связано так много хорошего и дурного. Он не переставал тосковать по Вечному городу и вскоре направил туда Чекко с целью прояснить обстановку.

У первой картины, написанной для испанца, была довольно трагичная судьба, оказавшаяся пророческой. Довольный выполненным заказом, а возможно, и польщённый собственным выразительным изображением, граф увёз картину в Мадрид, где через какое-то время был убит одним из своих ревнивых любовников. Посчитав, что несчастье принесла картина, суеверные наследники покойного графа продали её. Переходя из рук в руки, «Давид с головой Голиафа» не принёс счастья и своему последнему владельцу — им оказался английский король Карл I, который вскоре был обезглавлен.

Зима и весна 1607 года выдались для художника на редкость плодотворными. После триумфа «Семи дел Милосердия » на него началась настоящая охота, и заказы посыпались один за другим. Однажды к нему заявился молодой граф Луиджи, сын контр-адмирала Антонио Карафы и один из семи учредителей филантропической конгрегации, занимающий пост её председателя. Его сопровождали три фламандских живописца: Франс Пурбус, Абрахам Винк и Луис Финсон, активно работавшие в Неаполе. Первый из них был консультантом мантуанского герцога Винченцо Гонзаги, ставшего недавно владельцем отвергнутого монахами-кармелитами монументального «Успения Богоматери» и следившего за каждым шагом Караваджо с помощью своих осведомителей. Гости проявили особый интерес к стоящей на мольберте картине «Экстаз Магдалины», в которую художник внёс последние исправления. Луиджи Карафа не мог оторвать от неё глаз, настолько картина потрясла его. Дружескую встречу продолжили в ближайшем трактире Черрильо, где весёлая вечеринка закончилась тем, что художник был вынужден уступить «Магдалину» настойчивому графу, чей выбор бурно поддержали его советчики, подвыпившие фламандцы. Вот так Караваджо расстался с последним изображением своей Лены, с которой ему не суждено было больше встретиться. С ней было связано немало и счастливых минут, и свалившихся на него бед. Её судьба оказалась столь же трагичной. Красавица Лена Антоньетти пережила своего великого друга всего на три месяца, умерев от заражения крови в грязной каморке цыганки-повитухи.

«Экстаз Магдалины» копировали многие неаполитанские художники. Её мог видеть и Бернини, который в 1652 году сотворил очень похожую композицию «Экстаз святой Терезы» (церковь Санта-Мария делла Виттория, Рим). Создатель римского барокко изваял из белого чувственного мрамора скульптурную группу с целомудренной Терезой и ангелом. Она сильно напоминает впавшую в экстаз Магдалину Караваджо и его же всепобеждающего Амура, на сей раз приодетого ваятелем. Несмотря на видимое сходство, творение Бернини, поражающее мастерством исполнения, изыском и театральностью, всё же проигрывает живописному её образцу. Сколь бы ни были впечатляющими свойственный барокко порыв и изломанность линий изваяния Бернини, холодный мрамор не передаёт теплоты и трепета чувств, выраженного Караваджо на полотне.

Вскоре через посыльного художник был приглашён во дворец к вице-королю Хуану Альфонсо. Приняв его в роскошном зале, хозяин дворца всем своим видом показывал, насколько он занят важными государственными делами, и всё же решил уделить посетителю часть своего драгоценного времени.

— Вас можно поздравить с успехом, — промолвил он. — Во дворце только и разговору, что о новой работе. Поэтому нам хотелось бы поручить вам написание картины о святом апостоле Андрее, особо чтимом нашим обожаемым королём Филиппом III.

Далее он пояснил художнику, что останки апостола покоятся в крипте собора прибрежного городка Амальфи, где ускоренными темпами ведутся реставрационные работы, чтобы поспеть к 30 ноября, дню поминовения святого мученика. Как высказался вице-король, это должен быть настоящий гимн католицизму, такой, чтобы каждый грешник, взглянув на картину, проникся истинной верой. О гонораре не было сказано ни слова, ибо заказчик посчитал, что для плюгавого итальянца, живущего в Неаполе на птичьих правах, вполне достаточно оказанной ему чести.

Перед Караваджо неожиданно открылась величайшая возможность решить разом все свои проблемы написанием вполне ортодоксального произведения в духе идей Контрреформа вице-короля и, чем чёрт не шутит, самого Филиппа III. Отложив в сторону остальные дела, он приступил к работе над «Распятием апостола Андрея» (202,5x152,7).

Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Распятие апостола Андрея».

Около 1607.

Музей искусств, Кливленд.

Вспомнив свои картины на тему мученичества святых апостолов в римских церквях Сан-Луиджи деи Франчези и Санта-Мария дель Пополо, он вынужден был вновь обратиться к книге Иакова Ворагинского «Золотая легенда», рассказывающей о последних днях жизни апостола Андрея, когда, будучи осуждённым на медленную смерть на кресте, он продолжал проповедовать Христово учение собравшимся толпам людей. Напуганный массовыми волнениями проконсул Эгей пришёл ночью к месту казни и приказал снять апостола с креста, чтобы положить конец его проповедям перед народом.

Полная драматизма ночная сцена развёртывается на фоне сплошного мрака, через который справа прорываются зловещие сполохи. Подвешенный на верёвках за руки к кресту апостол Андрей написан в полный рост. Выбранная точка зрения такова, что все остальные персонажи, равно как и зритель, вынуждены смотреть на апостола снизу вверх, запрокинув голову. У подножия креста стоит проконсул Эгей в стальных латах и шляпе с плюмажем. На его латах отблески ночных сполохов. Он смотрит на апостола, который, как сказано в «Золотой легенде», говорит ему:

— Зачем пожаловал, Эгей? Если пришёл покаяться — похвально, но если вознамерился снять меня, то знай, что живым я не сойду с креста.

Один из палачей, стоя на прислонённой к кресту лестнице, готов по приказу проконсула развязать руки апостолу, но ничего не может поделать, словно его парализовало. Другому палачу внизу также не удаётся развязать верёвку на ногах приговорённого к смерти мученика. За спиной Эгея стоит его слуга, но у него, как это часто можно видеть на картинах мастера, высвечено только ухо, дабы слуга не упустил ни одного приказания хозяина. В работе над картиной автор, видимо, запамятовал, что апостол Андрей принял мученическую смерть не на латинском кресте, на котором был распят Христос, а на кресте decussato, имеющем форму римской цифры X и получившем впоследствии наименование андреевского.

Очень выразительно написана старая крестьянка, смотрящая снизу на предсмертные муки апостола. На её шее со вздувшимися жилами выделяется зоб — заболевание довольно распространённое среди неаполитанской бедноты, как и среди жителей Паданской равнины, где прошло детство Караваджо. Кроме того, считается, что святой Андрей был целителем болезни щитовидной железы. В своё время, расписывая плафон Сикстинской капеллы, на эту тему шутливо отозвался Микеланджело Буонарроти в одном из сонетов:

|

Я нажил зоб усердьем и трудом |

Несмотря на все старания Караваджо, ожидаемый гимн вере не прозвучал и нужный результат не был достигнут. Как ни велико было желание потрафить чванливому заказчику, чей профиль, вероятно, был придан проконсулу, он не смог пойти на сделку с совестью и пересилить себя, сохранив верность своим воззрениям на искусство. Когда готовая картина была доставлена во дворец, при первом же взгляде на неё вице-король обомлел — на него пахнуло ненавистным ему народным духом голытьбы. Где же героическая смерть святого апостола во имя торжества веры? К чему на картине эта страшная зобастая старуха? Но делать нечего — он уже пообещал архиепископу Амальфи, что картина будет показана в дни поминовения апостола и возвращения его мощей в отреставрированную крипту собора. Вице-королю пришлось поневоле распорядиться об отправке в конце ноября «Распятия апостола Андрея» в этот городок километрах в семидесяти южнее Неаполя, куда ожидалось прибытие на торжества самого Филиппа III. Как выяснилось позже, непогода не позволила королю отправиться в плавание, чему был особенно рад трусоватый Хуан Альфонсо.

Картина была выставлена на всеобщее обозрение в соборе Амальфи, и там произошло то, что смешало все планы вице-короля. В отличие от него огромные массы верующих прониклись истинно народным духом картины, увидев в образе апостола-мученика своего защитника от бед и произвола испанцев. Вместо намеченных торжеств начались массовые волнения, которые были подавлены силой. Случилось то, о чём поведал средневековый автор «Золотой легенды» — апостол Андрей, выразительно запечатлённый Караваджо, продолжал нести слово Божие народу. Вызвавшая беспорядки провинившаяся картина ночью была тайком вывезена из взбунтовавшегося города.

По завершении срока пребывания на посту вице-короля Хуан Альфонсо де Бенавенте 11 июля 1610 года покинул Неаполь и увёз картину к себе на родину в Вальядолид, хотя считалось, что мизерный гонорар на неё был оплачен казной и «Распятие апостола Андрея» должно была бы остаться в Италии. В 1653 году после кончины графа Бенавенте была произведена опись, в которой среди прочих принадлежавших ему картин значилась работа Караваджо, оценённая в полторы тысячи скудо, что намного превышало цену, установленную за работы Рубенса, Эль Греко и Босха из той же коллекции. Известно, что оценку производил один из друзей семьи Веласкеса.

Тем временем обласканный заказчиками Караваджо с маниакальным упорством трудился не покладая рук. В неаполитанских архивах можно встретить упоминание имени художниках лишь в связи с подписанием контрактов или выплатой ему гонораров. Но непривычно не обнаружить ни одного протокола о задержании за противоправные действия, с чем приходилось часто сталкиваться римской полиции. В Неаполе художник настолько был поглощён делом, что почти не покидал мастерскую, если судить по количеству написанных им работ. Сохранился документ от 11 мая 1607 года, подписанный Томмазо де Франкисом, ещё одним из учредителей благотворительной конгрегации. В нём говорится о выплате Караваджо двухсот девяносто пяти скудо в качестве гонорара за картину «Бичевание Христа» (286x213).

Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Бичевание Христа».

1607.

Это самая крупная по габаритам из четырёх-пяти работ, созданных в течение зимы и весны на тему Страстей Господних. К тому же периоду следует также отнести две другие его картины — «Саломея с головой Иоанна Крестителя» (91,5x106,7) и вторично написанного, но утерянного «Святого Себастьяна».

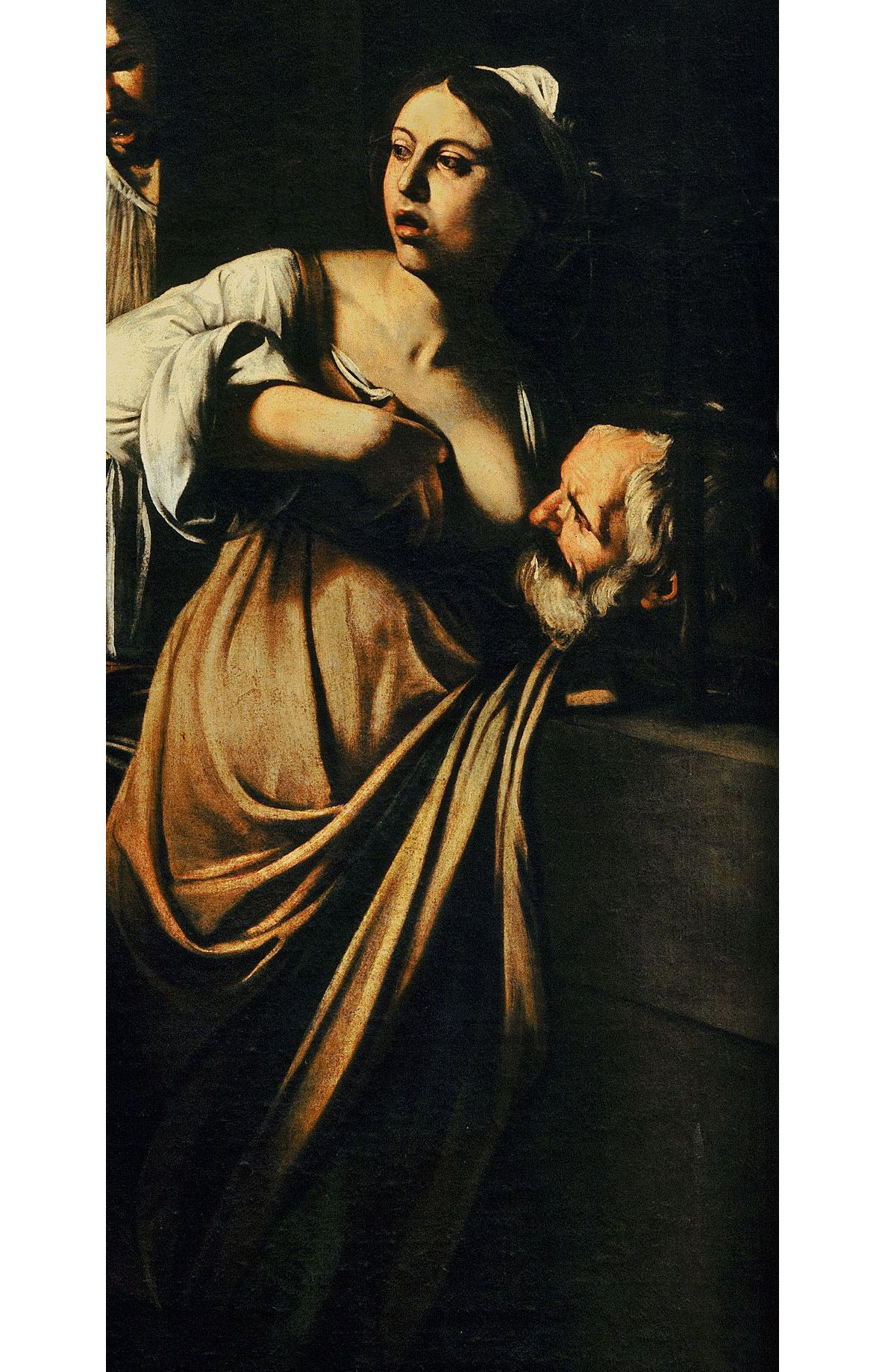

Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Саломея с головой Иоанна Крестителя».

1607.

Нетрудно заметить, что для Саломеи ему позировала та же натурщица, что и для «Семи дел Милосердия». Несмотря на драматизм сюжета, картина написана в сдержанной манере, а центром композиции является голова Иоанна Крестителя на медном блюде с выражением застывшей скорби на лице.

Несмотря на шумный успех в Неаполе, мысль о возвращении в Рим как идея фикс не покидала его, и он прилагал все силы, совершенствуя мастерство, чтобы добиться через высокопоставленных заказчиков отмены смертного приговора.

Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Бичевание Христа».

1607.

Тема физической боли, страдания и казни была конгениальна Караваджо. Эти чувства нашли отражение и в его выдающемся творении «Бичевание Христа». Вертикальная композиция из четырёх фигур в полный рост преисполнена драматизма и динамики. Впечатляет мощная фигура обнажённого Христа, привязанного к колонне и источающего такую духовную силу, что истязатели от неожиданности оторопели и на миг прервали бичевание, а один из них даже выронил плеть.

Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Бичевание Христа».

Фрагмент.

1607.

Из радиографического анализа, проделанного лет двадцать назад, следует, что автор намеревался дать изображение заказчика, смотрящего на Христа из-под руки одного из палачей справа, но в последний момент отказался от этой идеи, нарушающей заданный ритм. Картина в течение долгих лет находилась в соборе Сан-Доменико Маджоре в фамильной часовне де Франкисов, пока не была после реставрации перенесена в музей Каподимонте. Искусствовед Лонги считал это произведение одним из самых впечатляющих у Караваджо по выраженным чувствам, в котором «жестокость и беспомощность, зверство и постоянный страх перед Богом находятся друг с другом в постоянном противоречии»71.

Поработав с толком в мастерской, Караваджо любил во второй половине дня, минуя центральные улицы с праздношатающейся толпой и фланирующими девицами, бросающими томные взгляды на перспективных клиентов, подняться на холм Вомеро и посидеть в саду при обители Сан-Мартино, над которой возвышалась громада тюремного замка Сант-Эльмо. С холма открывался великолепный вид на Неаполитанский залив и молчащий до поры до времени Везувий. Шум города сюда не доходил. Его, уроженца Северной Италии, поражала своей щедростью природа здешних мест. Обозреваемый с высоты Вомеро лежащий внизу мир представлялся ему прекрасным — но отчего же населяющие его люди так унижены, бедны и несчастны? От таких вопросов он бежал в ближайший трактир или возвращался к себе в мастерскую, где находил успокоение только перед мольбертом.

Заказчик де Франкис был племянником маркиза Ипполито Маласпины, приора рыцарского ордена иоаннитов в Неаполе, который был знаком с Караваджо по Риму, когда возглавлял при Клименте VIII папский флот и устраивал пышные приёмы в своём дворце на площади Навона. Именно при новой встрече с ним у Караваджо возникла отчаянная идея отправиться на Мальту. Вскоре его желание поддержал банкир Оттавио Коста, прибывший в Неаполь на новом фрегате, построенном генуэзскими корабелами по заказу мальтийских рыцарей. Коста, не торгуясь, тут же приобрёл «Ужин в Эммаусе», написанный в Дзагароло. Словно почуяв неладное, вскоре подоспел его давний соперник по банковскому делу маркиз Джустиньяни, который не зря проделал долгий путь. Острое чутьё охотника и коллекционера его не подвело, и он стал обладателем двух картин — «Моление о чаше» и «Христос у колонны». Оба банкира многое порассказали Караваджо о делах в Риме, где, несмотря на предпринятые шаги, даже папскому племяннику не удалось пока уломать дядю, который слышать ничего не хотел о помиловании. Видать, Караваджо крепко насолил папе злополучным портретом.

Всё шло к тому, что надо ехать на Мальту, где тогдашний правитель острова, великий магистр ордена мальтийских рыцарей француз Алоф де Виньякур был ближайшим другом маркиза Маласпины, дяди жены банкира Косты, старшего сына которого недавно возвели в сан рыцаря. По их мнению, магистр имел определённое влияние на папу. Тот вынужден считаться с братством иоаннитов, этим крупнейшим финансовым магнатом, активно работавшим в банковской сфере. Поскольку Мальтийский орден нуждался в новом пополнении из числа молодых и смелых людей, обретших своими деяниями широкую известность, у Караваджо, по их мнению, есть все шансы стать его кавалером, а полученное им рыцарское звание заставило бы папу сменить гнев на милость. Здесь же, в Неаполе, на трусливого вице-короля Хуана Альфонса надежды нет никакой, поскольку все его контакты с Ватиканом идут только через Мадрид.

Пока тем летом шли переговоры и строились планы поездки на Мальту в период регулярного морского сообщения с островом, Караваджо спешно завершал работу над большим алтарным образом «Мадонна с чётками» (364x249).

Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Мадонна с четками».

1606-1607.

Музей истории искусств, Вена.

Картина предназначалась им для фамильного придела Колонна в старинном готическом храме Сан-Доменико Маджоре при доминиканском монастыре, где находился также придел семейства Карафа, породнившегося с Колонна.

Церковь Сан-Доменико Маджоре.

Одну из часовен в храме когда-то расписал фресками Каваллини, современник Джотто, чьи работы Караваджо видел в римской церкви Санта-Мария ин Трастевере. Но написанная Каваллини в здешнем храме фреска «Распятие апостола Андрея» не произвела на него особого впечатления. Здесь же находилось «Снятие с креста» неаполитанца Колантонио, работавшего во второй половине XV века и считавшегося учителем Антонелло да Мессины. Караваджо вспомнил свою одноимённую работу и лишний раз убедился в правоте собственного толкования евангельского сюжета, свободного от всяких условностей и приближённого к реальной жизни простого люда.

Неаполитанский университет и монастырь Сан-Доменико Маджоре давно пользовались известностью как центры вольнолюбивой мысли и новых идей. При монастыре имелась богатейшая библиотека. При первом знакомстве настоятель поведал художнику, что в этом доминиканском монастыре в разное время работали Фома Аквинский, автор знаменитой «Суммы теологии», учитель Томмазо Кампанеллы Бернардино Телезий и, наконец, Джордано Бруно до своего бегства из Италии.

Для работы над большим полотном художнику было выделено просторное помещение с выходом на внутренний монастырский дворик. До сих пор не выяснено, кто являлся заказчиком великолепного полотна да и был ли таковой. По всей видимости, своей новой работой Караваджо намеревался отблагодарить семейство Колонна, которое в трудную минуту не раз приходило ему на выручку. Кроме того, была ещё одна причина, сподвигнувшая его на написание картины. От прибывшего в Неаполь Джустиньяни он узнал о смерти старого друга Гвидобальдо дель Монте и решил посвятить новое произведение его светлой памяти. Сколько незабываемых часов было проведено на научной половине дворца Мадама у добряка Гвидобальдо, к которому часто наведывались Галилей, Кампанелла, Делла Порта и другие великие умы, ставшие вместе с ботаником Федерико Чези основателями выдающегося научного содружества — академии Линчеи (Рыси), которая объединила под своей эгидой многих единомышленников учёных и пытливых испытателей, поистине обладавших острым умом и зрением рыси.

Мощная дорическая колонна слева красноречиво говорит, кого имел в виду художник при написании картины. Берясь за религиозный сюжет и памятуя о беседах у Гвидобальдо дель Монте, Караваджо смело и даже с вызовом, словно картина писалась им для себя, решительно отказался от всей условности, нарочито внеся сцены, выхваченные из гущи повседневной жизни неаполитанской улицы.

Под мощным пурпурным пологом, привязанным к колонне, на возвышении восседает на невидимом троне миловидная молодая женщина с нагим полуторагодовалым младенцем, стоящим у неё на коленях. Малыш игриво скрестил ножки и явно заскучал при виде о чём-то громко просящих внизу и размахивающих руками людей. Мать указывает пальцем на чётки в руках бородатого монаха — по всей видимости святого Доминика, чье имя носит храм. К чёткам жадно тянутся трое простолюдинов, чьи грязные ступни ног обращены к зрителю.

Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Мадонна с чётками».

Фрагмент.

1606-1607.

Музей истории искусств, Вена.

Хотя нет нимбов, нетрудно понять, что в центре картины помещены Мадонна с Младенцем, а справа — три доминиканских монаха. В одном из них, указывающем пальцем на Мадонну, по каплям крови на сутане узнаётся святой Пётр Мученик. В двух других явно чувствуется портретное сходство. По памяти Караваджо дал изображение покойного Гвидобальдо дель Монте, с его выразительным взглядом, устремлённым на Петра Мученика. А вот рисуя другого щуплого монаха в капюшоне, он пошёл на явный риск, придав ему незабываемые черты Кампанеллы, который однажды именно здесь, в Неаполе, выступил с крамольными идеями на нашумевшем богословском диспуте. Поражает пронзительный взгляд опального монаха, в котором читается нескрываемое порицание любой формы религиозной истерии, когда неосуществимыми посулами в обман ввергаются несчастные люди, как и эти протягивающие руки к чёткам бедняки, молящие о спасении от житейских невзгод. Здесь же на переднем плане молодая мать с непокрытой головой придерживает рукой пятилетнюю девочку, стоящую на коленях со сложенными ручками в молитве. В отличие от трёх простолюдинов, обративших взоры к чёткам с мольбой о хлебе насущном и не помышляющих ни о чём другом, мать с дочкой сподобились увидеть явление Богоматери с Младенцем. А такое даётся не всем — только избранным с чистыми душами.

Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Мадонна с чётками».

Фрагмент.

1606-1607.

Музей истории искусств, Вена.

На картине присутствует ещё один персонаж, смотрящий на зрителя и ухватившийся рукой за сутану святого Доминика, чтобы не быть затёртым вошедшими в экстаз прихожанами. Этот лысый пожилой аристократ в тёмном камзоле с пышным жабо вызвал немало предположений о его личности. Кое-кто из искусствоведов считает, что фигура дописана намного позднее. Но, по всей видимости, судя по возрасту, это или дон Марцио Колонна, или граф Антонио Карафа, женатый на Джованне Колонна, зять адмирала Маркантонио Колонна — с обоими Караваджо впервые встретился на приёме по случаю тридцать пятой годовщины битвы при Лепанто, а затем не раз бывал во дворце Карафа. В своё время один из клана Карафы стал папой Павлом IV, вошедшим в историю как зачинщик травли великого Микеланджело.

По рисунку Караваджо местные умельцы изготовили мощную резную золочёную раму. Но эта блистательная работа недолго украшала фамильную часовню Колонна. Хотя дар знаменитого мастера был принят с благодарностью, но едва он покинул Неаполь, как Марцио Колонна, который тогда испытывал финансовые затруднения, решил её продать. Но, возможно, главная причина кроется в другом — знатного синьора обескуражил народный характер картины, лишённой какой бы то ни было святости, а показ босоногих горлопанов, вечно чего-то требующих и готовых чуть что устраивать беспорядки, вызвал у него неприятие и барскую брезгливость. Не исключено также, что картину отказался принять сам настоятель, узнавший в монахе с капюшоном изгоя общества и врага церкви Кампанеллу, а ему было известно как члену инквизиционного суда, что опальный монах с 1604 года томился в тюремном замке Сант-Эльмо на холме Вомеро, где ему удалось расположить к себе некоторых надзирателей, и недавно он был переведён в тюрьму с более строгим режимом Кастель дель Ово, окружённую со всех сторон водами Неаполитанского залива. Итак, опасения Марцио Колонна не были беспочвенны — вскоре рука инквизиции добралась до Сан-Доменико Маджоре, и монастырь как опасный очаг ереси и свободомыслия был расформирован.

Караваджо никак не мог знать, работая над «Мадонной с чётками», что в городе находился Кампанелла, заключённый в секретную тюрьму инквизиции. Здесь можно говорить только о неподцающемся никакому объяснению предчувствии, хотя у художника и был разговор с настоятелем о Кампанелле, Бруно и других знаменитых бывших насельниках монастыря. Вполне возможно, интерес художника к этим лицам заставил прелата насторожиться и проинформировать кого следует.

Общеизвестно, что аристократическое семейство Колонна постоянно оказывало покровительство великому мастеру, но, как это ни странно, оно не проявляло особого интереса к его работам, и лишь картина «Экстаз Магдалины» долгое время удерживалась в собственности клана Колонна-Карафа, пока оригинал не был утерян. Уже в сентябре 1607 года фламандец Франс Пурбис, агент мантуанского герцога Гонзага, заядлого коллекционера художественных ценностей, сообщил о продаже «двух превосходнейших полотен кисти Микеланджело Меризи из Караваджо; одно из них, с чётками, самое большее 18—20 пядей, и за него просят всего лишь 400 дукатов... Я не посмел делать никаких предложений, не зная намерений Вашего Высочества, но меня заверили, что картина не будет продана, пока Вы не изъявите своё пожелание»74. Второй картиной, упомянутой Пурбисом, была новая версия «Юдифи и Олоферна», написанная Караваджо тогда же в Неаполе и впоследствии утерянная. Герцог Гонзага не внял рекомендации своего агента и промолчал. Тогда фламандские живописцы Винк, Пурбис и Финсон сложились и, опередив замешкавшегося испанского графа Вилламедьяна, купили картину в складчину. Финсон снял с «Распятия апостола Андрея» и «Экстаза Магдалины» копии, которые теперь принадлежат марсельскому музею. Таким образом, «Мадонна с чётками» отправилась в Амстердам. Затем при содействии Рубенса и Яна Брейгеля картина была перекуплена у частных владельцев и перевезена в Антверпен, где оказалась в доминиканской церкви Святого Павла, а в 1786 году была подарена австрийскому императору Иосифу II.

Несмотря на тянущийся за ним шлейф дурной репутации и совершённое преступление, Караваджо обрёл в Неаполе столь громкую славу, что о нём заговорили как о самом выдающемся мастере современности. Если посмотреть на перечень выполненных там работ, трудно себе даже представить, как за сравнительно короткое время неаполитанского затворничества, когда мысль о неминуемом возмездии нет-нет да и опаляла сознание, художник смог написать свыше дюжины великолепных произведений, взбудораживших местную аристократию и простой люд. Но прекрасный город на берегу Тирренского моря по-прежнему оставался для художника чужим. Он мечтал о возвращении в Рим, а путь туда, как его убедили доброжелатели, лежал через Мальту.

* * *

После недельного плавания 12 июля 1607 года Караваджо высадился на Мальте. О его прибытии говорится в рапорте агента инквизиции, в котором также сказано, что вместе с художником прибыли маркиз Маласпина и банкир Коста с младшим сыном. Своим именем Мальта обязана, по одним данным, греческому слову «Мелита» («медовая»), по другим — финикийскому «Маллат», что означает «укрытие». Испокон веку остров служил надёжным убежищем как для спасающихся от шторма мореплавателей, так и для рыскающих по морю пиратов. В 1530 году император Карл V подарил Мальту и соседний остров Гоцо духовно-рыцарскому ордену святого Иоанна Иерусалимского, который был изгнан оттоманскими турками из прежней его цитадели на острове Родос. В 1565 году мальтийские рыцари, число которых превышало тогда семьсот человек, под предводительством магистра ордена Жана де ла Валлетта героически выдержали многомесячную турецкую осаду и победили, став мощным оплотом христианства на всём Средиземноморье. День снятия осады, 24 июня, совпавший с днём поминовения Иоанна Крестителя, ежегодно с помпой отмечался на острове.

Рыцарский орден являлся закрытой военной организацией и аристократической кастой, доступ в которую неофитам был затруднён. Нужны были солидные рекомендации и крупные денежные или иные вклады. В братство иоаннитов входили отпрыски самых состоятельных дворянских родов Европы. Их приток особенно возрос после 1601 года, когда магистром ордена стал Алоф де Виньякур, придававший первостепенное значение омоложению рыцарского состава. При нём братство иоаннитов стало симбиозом воинствующего монашества и «рыцарей удачи», а точнее авантюристов, готовых ради наживы пойти на всё. Иностранные купцы, посещавшие остров с товарами, настолько поражались нравам тамошней золотой молодёжи, что прозвали Мальту второй Гоморрой.

В Мальтийском ордене были заинтересованы Испания, Рим, Генуя и Венеция, имевшие в его лице мощный форпост перед растущей угрозой со стороны флота оттоманских турок. Значительную роль на Мальте стали играть конторы крупных европейских банков, которым были предоставлены значительные налоговые поблажки. Но независимое положение ордена вызывало опасение Рима. Когда им была предпринята попытка учредить там инквизицию, мальтийские рыцари решительно воспротивились и согласились только на присутствие одного её представителя с весьма ограниченными правами без вмешательства во внутренние дела и политику ордена.

На Мальте Караваджо ждала неожиданная встреча с товарищем детства Фабрицио Сфорца-Колонна, командующим ныне мальтийским галерным флотом. Они были ровесниками, имевшими за плечами бурно проведённые годы молодости. На Караваджо вдруг пахнуло милыми воспоминаниями безмятежного детства, и было так радостно повстречать знакомое лицо. Но при первой же встрече Караваджо понял, что здесь не принято распространяться о прошлом, и собеседник то и дело оглядывался по сторонам, видимо, зная, что уши инквизиции всюду. А Фабрицио Сфорца было что скрывать. Недавно из секретных архивов просочилось, что он, став приором ордена иоаннитов в Венеции — причём столь высокая должность досталась ему отнюдь не за особые заслуги, а лишь благодаря громкому имени и связям, — оказался причастным к тяжкому преступлению. По одним версиям, речь шла об убийстве в Милане, по другим — о чём-то таком, что невозможно даже вообразить. Узнав о происшествии с отпрыском старинного аристократического рода, тогдашний папа Климент VIII не стал вмешиваться и приказал отдать высокопоставленного преступника в руки мальтийского правосудия. Так Фабрицио Сфорца отсидел четыре года в тюрьме на Мальте. Это была особая тюрьма, куда попадали родовитые нарушители строгого рыцарского устава — её узники не испытывали нужды ни в чём, кроме свободы. Помимо матери за внука хлопотал прославленный адмирал Маркантонио Колонна. Но все усилия оказались тщетны — Мальтийский орден свято соблюдал устав с чётко прописанными в нём правилами и законами рыцарской чести. Не получив огласки, эта загадочная история так и осталась достоянием секретных архивов Мальтийского ордена75. Но деньги и связи сделали своё — после освобождения Фабрицио Колонна был прощён и получил ответственный пост.

Воспоминания о невинных забавах детства не способствовали возникновению дружбы, так как честолюбивый Фабрицио не мог в глубине души не завидовать громкой славе вновь повстречавшегося ему на пути безродного сына управляющего имениями его отца графа Сфорца. Караваджо помнил, как Фабрицио ревновал к нему своего брата Муцио и пакостничал. Именно от него Караваджо с горечью узнал о смерти друга. По всему чувствовалось, что товарищ детства нисколько не изменил своей каверзной натуре, а потому не предпринимал больше шагов к сближению, хотя на небольшом острове их пути нередко пересекались.

Вскоре Караваджо был представлен магистру Алофу де Виньякуру, который, безусловно, был наслышан не только о громкой славе художника, но и о совершённом в Риме преступлении. Вряд ли для него оно было чем-то из ряда вон выходящим, коль скоро затрагивались вопросы чести и достоинства, с чем ему частенько приходилось сталкиваться, имея под началом свыше двух тысяч горячих голов. Под конец аудиенции он показал гостю коллекцию оружия и рыцарского снаряжения, являвшуюся предметом его особой гордости. Караваджо, знавший толк в оружии, испросил разрешение сделать несколько карандашных набросков с заинтересовавших его шпаг и доспехов, решив, что всё это может пригодиться для работы, раз уж он оказался в стане рыцарей, склонных при любой оказии хвататься за оружие и слывших отчаянными бретёрами, хотя дуэли на острове были запрещены. По праздничным дням на главной площади Валлетты устраивались традиционные рыцарские турниры, на которых победителей ждала слава. Такие состязания служили своеобразным клапаном, чтобы выпускать понемногу пар из бурлящего рыцарскими страстями котла. На всякий случай, пока магистр увлечённо давал пояснения экспонатам коллекции, художник успел набросать в общих чертах и портрет хозяина дома.

Итак, начало было вполне обнадёживающим. Маркиз Маласпина заказал ему картину, чтобы преподнести в дар городу Валлетта, куда он намеревался окончательно переселиться на старости лет, так как в Неаполе устал от чванства и грубости испанских правителей. Картина предназначалась для итальянской часовни в соборе Иоанна Крестителя, где каждая нация, входившая в братство иоаннитов, имела собственный придел.

Собор Иоанна Крестителя. Валлетта.

Уже на следующий день Караваджо приступил к работе. Банкир Коста, в особняке которого с видом на бухту он остановился, предоставил в его распоряжение просторное помещение и всё необходимое для работы. Вспомнив некоторые свои картины, которые писались на заказ в качестве подарка, он с лёгким сердцем приступил к написанию «Святого Иеронима» (117x157).

Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Святой Иероним».

1608.

Это третий написанный им Иероним, на сей раз изображённый сидящим в центре за столом с рукописью. Но это не прежний старый книжник-эрудит, измождённый постоянным говением и радением над книгами, а ещё вполне крепкий русоволосый мужчина с волевым лицом и сильным оголённым торсом, частично прикрытым пурпурной накидкой. За ним справа проглядывает ложе под пёстрым покрывалом, с которого он только что поднялся, чтобы с первыми лучами солнца засесть за рукопись. На столе — привычный для художника натюрморт, состоящий из булки, миниатюрного распятия на краю стола и простого подсвечника с загашенной свечой. Как и на двух ранее написанных одноимённых картинах, на столе находится череп, положённый почему-то набок и выглядящий скорее как случайная находка, нежели как многозначительное memento mori.

Чтобы сделать приятное заказчику, чей герб помещён в правом углу холста, лицу Иеронима приданы черты магистра Виньякура. Памятуя о плачевном опыте с портретом папы, Караваджо не стал настаивать на сходстве, выделив в основном весомость и значительность изображённой фигуры. Дар маркиза Маласпины вызвал огромный ажиотаж среди членов братства иоаннитов, а магистр всё же узнал себя в Иерониме и загорелся идеей заказать художнику свой портрет. Многие рыцари, побывавшие на освящении картины в соборе с почти голыми стенами, где, наконец, появилось великолепное полотно, стали с интересом приглядываться к итальянцу-художнику и при встрече с ним на улице дружески приветствовали как старого знакомого.

Собор Иоанна Крестителя. Валллетта.

Через неделю на остров прибыл маркиз Джустиньяни со своим племянником Орацио, который мечтал быть принятым в рыцарское братство. Чтобы желание юнца осуществилось, Джустиньяни преподнёс руководству Мальтийского ордена родовое имение с замком, пашнями и виноградниками в Венозе, родине Горация на юге Италии. Столь ценный дар был принят с благодарностью, и юного Орацио, тёзку великого поэта античности, ждало торжественное посвящение в рыцари.

Собравшая множество народа церемония посвящения была поистине ярким театральным зрелищем, продуманным до мелочей. Этот чётко срежиссированный спектакль, героями которого стали младший сын Косты и племянник Джустиньяни, произвёл на Караваджо сильное впечатление. Ему хотелось, став рыцарем, получить вожделенное дворянское звание, о котором он втайне мечтал. Узнав от покойной матери о наличии у них семейного герба, он уже в Риме вспомнил однажды о нём в компании друзей и решил им похвастаться. Но кавалер Чезари д’Арпино поднял его на смех, заявив, что может нарисовать сотню таких «семейных реликвий» — нужна специальная грамота с геральдической печатью. Увы, унаследованные от родителей земли и виноградники были им бездарно промотаны, и он не мог внести никакой вклад в Мальтийский орден. Вскоре магистр направил благодарственное письмо брату дарителя родового имения кардиналу Бенедетто Джустиньяни, в котором поделился своим мнением о Караваджо и высказал предположение о возможном его принятии в ряды братьев-иоаннитов76.

В компании новоявленных рыцарей Караваджо познакомился с жизнью и бытом города-крепости, наводнённого толпами шатающихся без дела людей, с его красочным восточным базаром, с проститутками всех мастей и портовыми кабаками, где тайно велись азартные игры в карты или кости, запрещённые законом. Ставки делались на звонкую монету и рабов, которые были основной рабочей силой. Проигрывались целые состояния, а за неуплату карточного долга полагались либо дуэль, либо всеобщее презрение. Во время пребывания художника на Мальте там особой славой пользовался некий Алонсо де Контрерас, о котором ходили легенды. Кроме грабежей на море и набегов на земли Магриба этот сорвиголова выполнял секретные задания магистра ордена, зорко следя за всеми перемещениями турецкого флота. Вернувшись на родину, он выпустил в Мадриде книгу «История моей жизни», в которой подробно описал царившие на острове нравы и свои «славные» деяния. Однажды Караваджо стал свидетелем торжественной встречи в порту Валлетты двух фрегатов под командованием Контрераса, которые вернулись из похода с награбленной добычей и живым товаром. Более семисот пленённых африканцев поступили тогда на местный невольничий рынок.

Сыновья Косты и племянник Джустиньяни очень привязались к художнику и не отходили от него ни на шаг, часто с интересом наблюдая, как он работает перед мольбертом. Они любили вместе с ним бродить по окрестностям города, рыбачить или взбираться на скалы. Лишь однажды произошла размолвка, когда на одной из площадей они стали настойчиво его упрашивать сыграть партию в мяч через натянутую верёвку — весьма распространённая забава, перенесённая, возможно, из Рима на Мальту. Но Караваджо неожиданно изменился в лице и, что-то пробормотав, спешно покинул компанию. Таким юноши его ни разу ещё не видели.

Караваджо близко познакомился со старым рыцарем Антонио Мартелли, ближайшим соратником магистра Виньякура. Недавно он получил новое назначение приора братства иоаннитов в Мессине и готовился к отъезду. Художника заинтересовала личность этого семидесятитрёхлетнего воина-прелата, и он предложил ему позировать, написав один из лучших портретов (118,5x95,5; Музей дворца Питти, Флоренция).

Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Портрет мальтийского рыцаря (Портрет Фра Антонио Мартелли)».

1608.

Музей дворца Питти, Флоренция.

Из глубины непроницаемого тёмного фона выплывает написанная в три четверти фигура сидящего человека с огромным восьмиконечным мальтийским крестом из слепящего белизной атласа на чёрной сутане. С большой симпатией изображён умудрённый жизненным опытом человек. Не раз уже замечалось, как бережно Караваджо относился к старости, которую ему самому не суждено будет познать, — с той же нежностью он относился и к столетним кряжистым деревьям, безмолвным свидетелям прошлого. Старый Мартелли у него не согнулся под тяжким бременем прожитых лет — одна рука всё ещё уверенно лежит на эфесе шпаги, другая держит чётки. Всё остальное тонет во мраке как лишнее и несущественное.

До Караваджо на Мальту прибыл незаконнорождённый сын герцога Лотарингии Генриха II, пожелавший вступить в братство иоаннитов. Узнав, что этот заносчивый оболтус натворил кучу глупостей дома, а теперь решил избежать наказания, большинство рыцарей воспротивились его принятию в свою компанию. Однако присланные на галерах из Марселя щедрые дары заткнули рты самым горластым противникам. Через посланника лотарингского герцога, женатого на дочери мантуанского правителя Гонзаги, Караваджо получил выгодный заказ на написание «Благовещения» (285x205; Музей изящных искусств, Нанси).

Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Благовещение».

1608.

Музей изящных искусств, Нанси.

Он впервые затронул в своём творчестве этот очень распространённый сюжет, но, как всегда, остался верен себе. В отличие от виденных им ранее картин других мастеров на эту тему композиция построена вертикально, так что вопреки всем канонам архангел Гавриил не входит в светёлку со словами «Аве Мария», а парит в воздухе над робко склонённой в молитве Девой. На непроницаемом фоне с помощью светотени художник добился выразительной пластичности фигур двух персонажей. Однако лотарингский герцог не понял новаторства мастера. Его не удовлетворил мрачный колорит, и вскоре он подарил картину одной из церквей Нанси.

Тем временем магистр Виньякур после ряда удачных шагов, предпринятых его послом в Риме, решил пойти на хитрость, объединив в одном прошении к Его святейшеству двух кандидатов различного социального статуса, но одинаково оступившихся по молодости. Согласие папы на возведение в рыцарский сан испрашивалось одновременно для отпрыска правящего лотарингского семейства и для «замечательного мастера и верного христианина, который случайно в уличной драке совершил убийство, в чём глубоко раскаивается». Через Мартелли, с которым он время от времени встречался, Караваджо знал об обращении магистра к папе и был полон нетерпения и надежд на получение из Рима благоприятного ответа.

Поскольку в Неаполе остались неоконченные дела, Караваджо решил воспользоваться отплытием с острова маркиза Джустиньяни и отправиться с ним, заверив при расставании магистра Виньякура, делавшего на него ставку, что он вскоре вернётся.

Неизвестно, как по возвращении в Неаполь Караваджо воспринял продажу «Мадонны с чётками». Вряд ли он равнодушно отнёсся к тому, что его дар, в который было вложено столько старания, был отвергнут семейством Колонна. Им, как игрушкой, вдоволь позабавились, а затем освободились от него за ненадобностью. Зато порадовало известие о том, что собратья по искусству, фламандцы, по достоинству оценили его труд и утёрли нос зазнавшимся аристократам, ничего не смыслящим в искусстве.

На следующий день Караваджо побывал на заутрене в соборе Сан-Джорджо Маджоре, где осталось в одиночестве его «Бичевание Христа», перед которым было запалено множество свечей, что не могло его не порадовать. Глядя на мощную фигуру Христа у колонны, он сказал себе: «Не следует сгибаться, сколь бы обидны и незаслуженны ни были удары судьбы». А вскоре особую радость доставил ему рассказ друга Баттистелло, который побывал в Амальфи, куда Караваджо не поехал, устав после плохо переносимого им морского пути. Пылкий неаполитанец стал очевидцем неслыханного успеха, вызванного «Распятием апостола Андрея».

— Если бы вы видели, Караваджо, что там творилось! — рассказывал он взахлёб. — Едва разнёсся слух о прибытии картины, как толпы людей устремились в собор, где яблоку негде было упасть, а народ всё прибывал и прибывал. Прослышав новость, с гор спускались пастухи и крестьяне с дарами для святого апостола, который, как утверждала молва, явился спасителем их от бед и болезней. Перед картиной люди молились как перед чудотворной иконой.

Весть о случившемся дошла до Неаполя, и многие выразили желание увидеть новую работу, но вице-король повелел упрятать мятежную картину подальше, и разговоры о ней сами собой прекратились. Возлагая на картину большие надежды, Караваджо остро переживал неудачу, но вскоре его внимание переключилось на другое. Неаполь, как и Рим, был переполнен выходцами из различных итальянских областей. Было там довольно многочисленное землячество ломбардцев, построивших для себя церковь Сант-Анна деи Ломбарди неподалёку от трактира Черрильо, куда частенько наведывался Караваджо, снимавший квартиру неподалёку. Ещё до отплытия на Мальту он познакомился там с преуспевающим дельцом из Брешии Альфонсо Фенароли, сколотившим состояние на строительных подрядах благодаря дешевизне местной рабочей силы. 24 декабря 1607 года в канун Рождества с Караваджо был подписан контракт на написание трёх больших картин для приобретённого им в церкви Сант-Анна фамильного придела. Работа над ними заняла всю зиму. Это центральное полотно «Воскресение» и два боковых поменьше — «Святой Франциск» и «Святой Иоанн».

По свидетельству современников, своим монументальным «Воскресением» Караваджо окончательно покорил неаполитанцев. Видимо, вспомнив бездарную картину Бальоне, из-за которой когда-то разгорелся сыр-бор, и решив посрамить всё ещё не унимающегся кляузного соперника, он дал свою трактовку известного новозаветного сюжета. К сожалению, нам не дано судить об этих трёх работах, о которых говорил весь Неаполь, так как в 1798 году церковь сильно пострадала во время разрушительного землетрясения и три картины Караваджо безвозвратно погибли при последующем пожаре. Но о них сохранилось немало суждений, высказанных уже не раз упоминаемым Беллори, а также художником и искусствоведом Скарамучча, автором любопытного сборника романизированных биографий живописцев под названием «Тонкости итальянской кисти» (1674), который не был в восторге от картин Караваджо, найдя их чрезмерно «натуралистичными». Через несколько лет другой автор, говоря о «Воскресении», отметил: «Фигура выходящего из гробницы Христа со спящими вокруг солдатами написана так правдиво, что готова вот-вот выйти за пределы полотна, в чём некоторые знатоки узрели отсутствие величия и торжественности происходящего»77.

Появившийся в Неаполе французский художник Шарль Кошен-младший в своей книге «Поездка по Италии» (1758) описывает свое впечатление от «Семи дел Милосердия» и «Бичевания Христа», но особенно выделяет «Воскресение»: «Это совершенно необычная картина, и на ней Христос не парит в воздухе, а проходит мимо своих стражей, что принижает впечатление и делает его похожим на заключённого, совершающего побег от охраняющих стражников. К тому же он показан исхудавшим, как человек, много страдавший. Прекрасно живописное исполнение самой композиции, написанной в строгой манере чёткими мазками»78.

Вскоре в Неаполе объявился кардинал делъ Монте, по поручению тосканского князя Фердинанда I задавшийся целью улучшить отношения с Испанией после недавней победы её флота над турками у берегов Северной Африки. Вице-король граф Бенавенте устроил пышный приём в честь посла, о котором Караваджо поведал друживший с ним молодой Луиджи Карафа. На приёме дель Монте неожиданно стало плохо и он потерял сознание. Из Рима и Флоренции были срочно вызваны врачи, а напуганный вице-король заказал молебен. Состояние здоровья кардинала вызывало большие опасения, и прибывшие врачи предписали ему строгий постельный режим. Повстречался ли Караваджо со своим бывшим патроном и было ли у него желание с ним повидаться, сведений нет, но дель Монте вынужден был задержаться в Неаполе до апреля.

Напасти, приключившиеся с картинами «Мадонна с чётками» и «Распятие апостола Андрея», показали Караваджо, что в Неаполе ему делать больше нечего, и все его планы по возвращению в Рим отныне связаны только с Мальтой. Уже в начале мая 1608 года, когда на море установилась благоприятная для плавания погода, он покинул город, но предусмотрительно оставил квартиру с некоторыми работами на попечение верного Баттистелло, зная, что по дороге в Рим Неаполя ему не миновать.

* * *

На Мальте его встретили радушно, и уже дня через два посыльный передал художнику приглашение явиться к магистру Виньякуру, который тут же затронул животрепещущую тему.

— Пока вы разгуливали по Неаполю, мой молодой друг, — заявил он с места в карьер, — наш посол в Риме успел провести рекогносцировку на месте и выяснил, куда дуют ветры. Теперь всё зависит от вашего старания.

Чтобы подержать художника в напряжении, магистр не стал вдаваться в подробности и объяснять, что в полученном из Рима витиеватом ответе можно прочитать между строк согласие на возведение в рыцарский сан двух кандидатов.

Караваджо приступил к работе, попросив разрешения взглянуть на только что полученные в дар от папы Павла V латы, сверкающие серебром и позолотой, которые изготовил известный миланский оружейник Джероламо Спадини. Магистр был в восторге от папского подарка и тут же примерил блестящий шлем. Сомнений быть не могло — Виньякур хотел предстать на портрете во всём параде в полный рост облачённым в новые боевые доспехи. На следующий день из мастерской, которая осталась за художником в особняке Косты, где проживали два его сына, кавалеры Мальтийского ордена, Караваджо приказал перенести во дворец магистра мольберт и ящик с кистями и красками, набор которых он обновил перед отъездом из Неаполя. Пока он был занят хождением от дома до дворца по узким кривым улочкам, ему показалось, что кто-то неотступно следует за ним. Решив проверить себя, он резко свернул за угол и остановился в ожидании. Через пару минут перед ним вырос монах в капюшоне, который, наткнувшись на него, растерялся от неожиданности.

— Извините, — промолвил он. — За вами не угнаться, а мне надобно передать вам приказ главного инквизитора, чтобы вы проследовали со мной в его приёмную.

Караваджо передёрнуло от одного слова «инквизитор». Но он был в добром расположении духа после встречи с магистром и не стал себя долго упрашивать.

— Надо так надо, — весело ответил он. — Но только не приказ, мой друг, а просьбу. Мне, вольному гражданину, не может приказывать даже сам магистр Виньякур. Так идёмте, что же вы стали?

Монах привёл его к приземистому дому, напоминающему тюрьму с коваными железными дверями. В просторной полутёмной приёмной за огромным письменным столом сидел сухой старик, скрестивший перед собой руки с выпирающими костяшками длинных пальцев.

Постояв немного, Караваджо сел, так и не дождавшись приглашения, и огляделся. Три окна были плотно закрыты ставнями, сквозь щели которых на стол и на каменный пол легли косые солнечные лучи. Молчание затянулось. Наконец раздался скрипучий голос:

— Знаете ли вы, господин Меризи да Караваджо, некоего Марио Миннити?

— Да, ваша честь. Он несколько лет был моим подмастерьем.

— А когда вы его видели в последний раз?

— В Риме перед его отъездом на родину в Сицилию.

Старик что-то пометил у себя в тетради и вновь спросил, после того как откашлялся:

— Он покинул Рим один?

— Никак нет. Вместе с молодой женой, которую, кажется, звали Мариза.

— Благодарю вас. У меня больше нет вопросов. Попрошу только об одном, если повстречаете здесь ненароком вашего бывшего подмастерья, соблаговолите оповестить меня. Это крайне важно для него самого.

Выйдя из полутьмы на улицу, Караваджо зажмурился от яркого света. Что же мог такого натворить Марио, если им интересуется инквизиция? Вскоре ответ на вопрос был получен. Прошло дня три после странного разговора, почти допроса у инквизитора. Поработав как следует над портретом во дворце у магистра и ощутив позывы голода, Караваджо спустился по крутым ступеням вниз к давно приглянувшейся ему таверне, где облюбовал столик на открытой террасе с видом на море. Разбитной половой из местных предложил свежих креветок и жаркое из осьминога. Как истый итальянец, который из-за предрассудка никогда не употребляет в пищу дары моря, если в названии месяца отсутствует буква «эр» — а тогда было начало июня, — он заказал спагетти с мясной подливкой, красное вино и сыр. Попивая вино и закусывая пахучим овечьим сыром, он любовался закатом. Его всегда манил и волновал этот таинственный момент, когда чувствуешь себя сопричастным к совершаемому в природе таинству. Ещё минута, и огненный диск нырнёт в море, откуда ушедшее на покой светило на прощание щедро окрасит ненадолго багрянцем небосвод.

— Микеле! — вдруг услышал он за спиной знакомый голос. — Прошу тебя, не оборачивайся. Встретимся, когда стемнеет, внизу у пирса.

Спустились сумерки, и он направился к назначенному месту встречи, теряясь в догадках. Уж не обознался ли он и это был вовсе не Марио? У пирса ни души. Вдруг послышались шаги, и перед ним из темноты вынырнул его бывший подмастерье. Они крепко обнялись после долгой разлуки, а затем, спустившись вниз, присели на перевёрнутую лодку.

— Спасибо, Микеле, что ты откликнулся, — тихо промолвил Марио, хотя в этот час на берегу было пустынно. Он поведал другу свою грустную историю. Сицилианский климат оказался пагубным для Маризы, и скоро её не стало. Тоскуя и не находя себе места, Марио не мог больше оставаться в Сиракузах, где всё напоминало об утрате. Во время своих странствий по сицилийским городам в поисках заказчиков ему повстречалась в Мессине юная Кьяра, дочь местного коммерсанта, владельца небольшой флотилии, успешно торговавшего со многими странами Средиземноморья. В свадебное путешествие молодожёны отправились на Мальту, где случайно подвернулся богатый заказчик — доживающий свой век немецкий барон, занимавший когда-то высокий пост в Мальтийском ордене. Марио взялся для него писать «Ессе Homo», но вскоре им заинтересовалась инквизиция и обвинила в двоежёнстве — преступлении, жестоко караемом на острове, хотя в некоторых дворцах содержались целые гаремы наложниц. Пришлось бежать вместе с Кьярой от местного правосудия. Сейчас он находится здесь инкогнито, обосновавшись на соседнем острове Гоцо, где живут одни рыбаки, чтобы завершить работу над картиной. Выслушав рассказ друга, Караваджо пообещал на прощание поговорить об этом с всесильным магистром и уладить дело. Под покровом темноты друзья расстались.

Караваджо искренне сочувствовал Марио — беды помешали ему утвердиться в искусстве, коль скоро бедняга вынужден пробавляться разовыми заказами. Оказавшись дважды женатым, его друг не обрёл счастья, а теперь даже вынужден скрываться. Так стоило ли жениться и изменять искусству? Оно такого никому не прощает. У Караваджо осталось предчувствие, что они скоро вновь встретятся.

Работа над портретом была завершена накануне местного праздника Имнария, шумно отмечаемого всеми мальтийцами в ночь с 28 на 29 июня, когда разводятся костры, на которых сжигаются чучела злых духов, и устраиваются хороводы с песнями и танцами. Будучи уверенным в успехе, Виньякур решил по такому поводу устроить приём во дворце, на который собрался цвет рыцарства. Когда художник сдёрнул покрывало с мольберта, присутствующие ахнули от восхищения. Перед ними как живой предстал магистр в полный рост в новом рыцарском облачении и с жезлом в руках (195x134).

Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Портрет великого магистра Алофа де Виньякура».

1608.

Лувр, Париж.

Портрет писался с использованием старых доспехов, и в самый последний момент Караваджо пришлось менять написанное, используя только что присланный из Рима новый комплект рыцарского облачения с новомодными наколенниками, налокотниками и предплечьями на шарнирах. Латы украшены чередующимися продольными и поперечными пластинами из чернёного и чистого золота.